きもの・和装用語あれこれ

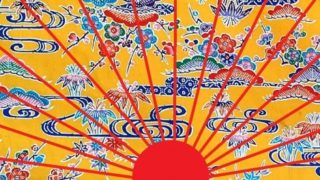

きもの・和装用語あれこれ 袋帯とはどんな帯/フォーマル用とカジュアル用/ふくよかさんは/着物用語

袋帯とはどんな帯かを解説、フォーマル用とカジュアル用の例。ふくよかさんの着付け。

きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ  きもの・和装用語あれこれ

きもの・和装用語あれこれ