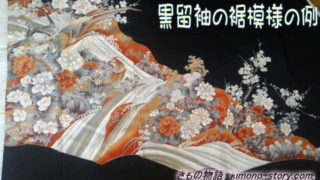

社交・礼装の着物

社交・礼装の着物 色無地の着物にあう帯は?いつ着るか/コーディネートと色選びをマスター

色無地の着物はどんな着物か、併せる帯はどんな帯でしょうか。また色無地着物はいつ着るのかについてまとめています。地紋やコーディネート、色選びを知りましょう。また弔事向きの色無地着物についても紹介しています。

社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物  社交・礼装の着物

社交・礼装の着物