紅(べに)の型(かた)とかいて「びんがた」と読みます。

文字を見ると紅(べに)色一色のような気がしてしまいますが、

これは「さまざまな色を形とともに表現する」というような意味があります。

沖縄の琉球王朝時代からの、王族や身分の高い士族の衣装に。

また踊りの衣装に用いられてきた染色技法です。

紅型(びんがた)とは・特徴

紅型の特徴である染色技法、基本の色や模様についてお話します。

紅型の染色技法

紅型の染色技法は、1700年ごろに確立されています。

そして今も同じ手法で受け継がれています。

おもに「型染め」です。

手作りの小刀、下敷きを使って型紙を彫ります。

のりで防染をして、顔料や染料を用いて、筆で色をさしていきます。

紅型の基本の色

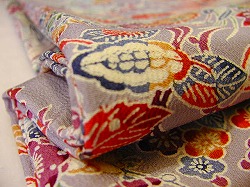

◆紅型の着物

基本となる色は、赤、黄、青、紫、緑、黒の六色です。

ぼかしになる「隈取り」という技法をほどこして、

模様に立体感を出しています。

紅型の模様

◆紅型の帯

紅型の模様の種類は、昔からの定番模様として、

- 植物

- 動物

- 器物

- 風景

- 自然現象

- 幾何学

また、

- 貝

- 海草

- 家並み

- 草花

などの身近にあるものも、頻繁に用いられます。

模様は、大和系のものと中国系の二つに分かれています。

大和系のものの中では松竹梅の吉祥模様が、最も多用されています。

紅型といえば沖縄、その印象は

◆紅型の着物

紅型は鮮烈で奔放な印象がします。

また人によっては、エキゾチックな感覚を受けるでしょう。

沖縄独特の色使いと染色法で、個性的な着物のおしゃれが楽しめます。

着物や帯の紅型(びんがた)とは/染色技法/色/模様/沖縄(着物用語)

紅型は型染めの一種で、沖縄で1700年ごろから培われた染色技法。

紅型特有の明るく開放的な色彩は、まさに沖縄そのものを印象づけます。

個性的に装いたい方の着物ファッションに。

<関連ページ紹介>

◆博多織とは・文様や特徴・博多帯と献上博多

博多織 はかたおりとは・文様や特徴/博多帯と献上博多(着物用語)

博多織(はかたおり)とは。博多織の文様とその意味、織り方の特徴を紹介します。また博多帯と献上博多についても。博多織の帯はすれると絹鳴りがし、締め心地は最高です。

◆寿光織とは・着物の留袖の例で紹介します

寿光織 じゅこうおりとは 着物の留袖の例で紹介/皇室と歴史

寿光織・じゅこうおりとは 。寿光織りについて着物の留袖の例で紹介、説明しています。アップ画像もあります。

◆江戸褄模様とは・柄置図・種類・留袖・絵柄の特徴

江戸棲模様 えどづまもよう/柄配置/種類/留袖/絵柄の特徴/着物用語

江戸棲模様 えどづまもようとはどんな柄配置の着物か紹介。種類はあるか。留袖へと続く柄配置について。絵柄の特徴。

コメント