◆江戸褄模様の色留袖

江戸褄模様は、着物の据模様の様式のひとつです。

上半身には模様を付けず、腰から下だけに模様を配置したもので、黒留袖の原型といわれています。

江戸褄模様(えどつまもよう)は、日本の伝統的な着物である着物の柄のひとつであり、江戸時代の文化や美学を反映しています。

江戸褄模様の絵柄の配置と特色

◆江戸褄模様の代表的な配置

江戸褄模様の柄の配置は?

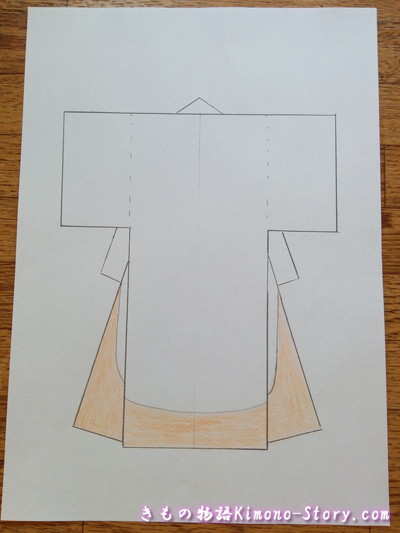

江戸褄模様の代表的な柄の配置は、上の画像のようなものをさします。

時代とともに柄付の位置にも変化が現れます。

江戸褄模様は江戸褄と略されることもあります。

現代では裾模様や黒留袖をさす言葉にもなっています。

江戸褄模様はいつからある?

江戸褄模様の始まりは、江戸の大奥女中たちからと伝わり、18世紀後半から19世紀中ごろ町人の女性にも流行します。

衿、褄、裾と斜めに模様が描かれています。

衿は先の方だけに、手を自然にたらして衿先を持つあたりの位置のみに模様があり、

そこからおくみに差し掛かり、前身頃を斜めに横切り後ろ身頃では裾に近いところのみ、模様が連なっていきます。

おくみと前身ごろにはごく少ない模様で、褄のみといった方がよいくらいの模様配置です。

ですから江戸褄模様の小袖を着て向こうから歩いてくる人があれば、衿の下から続く華やかな模様で見栄えがすることでしょう。

この時代は裾を引く着方でしたので、その影響もあり、上前と下前は左右対称の模様付けがされていました。

江戸褄模様の絵柄の特徴

◆色留袖(江戸褄模様)

この柄は、江戸時代の都市文化や庶民の生活をテーマにしたものであり、その特徴的な絵柄は、江戸時代の時代背景や社会の様相を垣間見ることができます。

江戸時代は、1603年から1868年までの約260年間にわたって続いた日本の歴史的な時代。

この時代、江戸(現在の東京)は将軍の支配のもと、政治・経済・文化の中心地となりました。

都市化が進み、商業が発展するとともに、庶民の生活も変化し、豪商や町人階級の文化が隆盛しました。江戸時代の都市部では、人々が文化や娯楽を楽しむ機会が増え、それに伴い独自の美意識が形成されました。

江戸褄模様は、このような時代背景のもとで生まれた着物の柄として位置づけられます。

江戸褄模様の絵柄は多岐にわたりますが、その中でも特によく見られるモチーフをいくつか紹介します。

江戸褄模様の特徴的な絵柄としては、以下のようなものがあります。

- 街並みや風景: 江戸時代の都市の風景や街並みが描かれます。寺社や商店、橋、川、船などがよく使われました。

- 人物や日常生活: 庶民の姿や日常の風景が描かれます。町娘や浮世絵のような人物、芸者、武士、農民などがよく使われました。

- 自然のモチーフ: 桜や梅の花、季節の風物など、自然のモチーフも一部含まれます。

- 扇子や和楽器: 扇子や三味線、琴、箏など、江戸時代の楽器や日本の伝統的な道具も描かれることがあります。

江戸褄模様の色使いの特徴

江戸褄模様の色使いは、鮮やかで華やかなものが多く、多彩な色が組み合わされます。

また、柄は小さく緻密で、細かなディテールが特徴です。

江戸褄模様は、江戸時代の都市文化の栄華を象徴する柄であり、現代でも古典的な魅力を持つ着物の柄の一つとして人気があります。

着物愛好家や和のファッションを楽しむ人々にとって、江戸褄模様の着物は独自の魅力を放ちます。

時代劇では上級武家の奥方様が

時代劇では上級武家の奥方様たちが、無地のきもの(小袖)の上に羽織っているのをよく見かけます。

武家女性の間では粋の感性がもてはやされていましたので、江戸褄模様の小袖とともに、

模様付けが簡素化された、裾だけに模様を配置した裾模様のきものも流行りました。

黒留袖にいたる経緯

◆黒留袖 後ろ姿

現代の黒留袖は、江戸褄模様が変化した模様です。

黒留袖は既婚女性の礼装用着物で、黒地に染め抜きの五つ紋をつけて、おくみから前身頃そして後ろ身頃の裾へと模様が続く着物。

既婚女性が着る礼装である留袖は、豪華でさらに格調高さが必要であることから、生地は一越縮緬(夏は絽)を、裾回しは表を裏に引き返して用います。

そして表と関連のある模様を裏に簡略化してつけます。

上前(うわまえ)、下前(したまえ)ともおくみから前身頃にかけて模様付けがされていたものが、戦後は後ろ身頃にも模様をつけるようになりました。

現代では見えないところを簡略化するかのように、

下前のおくみから前身頃には模様がないか非常に小さく描かれるのみになり、引き返した裏には模様がないこともあります。

江戸褄模様の柄

江戸褄模様の柄には、多くの種類が存在します。

例えば、

- 桜柄(さくらがら): 桜の花をモチーフにした柄で、春の季節感を表現しています。桜は日本の国花であり、美しい花が咲く季節に日本人の心を和ませます。桜柄の着物は、特にお花見や春のイベントに人気があります。

- 波柄(なみがら): 海の波をモチーフにした柄です。波は日本の風景や文化に深く根付いており、江戸時代の浮世絵や伝統的な絵画にも頻繁に描かれました。波柄の着物は、力強さや流動性を表現し、洗練された雰囲気を醸し出します。

- 扇子柄(せんすがら): 扇子をモチーフにした柄で、江戸時代には広く使われたアイテムです。扇子は日本の伝統的な道具であり、舞踊や芸能の際にも使用されました。扇子柄の着物は、優雅さや上品さを演出し、華やかな雰囲気を持っています。

- 唐獅子柄(からじしがら): 中国の伝統的な獅子をモチーフにした柄です。江戸時代には、中国からの文化的影響があり、唐獅子はその一つです。唐獅子は勇ましさや縁起の良さを象徴し、江戸時代の庶民の間で人気がありました。

- 五色柄(ごしきがら): 五つの色を組み合わせた柄で、多彩な色使いが特徴です。赤、青、黄、緑、紫などの鮮やかな色が組み合わされ、豪華な印象を与えます。五色柄は、祝い事や特別な場にふさわしい着物として重宝されました。

これらは一部の代表的な江戸褄模様の例ですが、実際にはさらに多くの柄が存在します。

着物愛好家やデザイナーは、独自の柄を創作することもあります。

江戸棲模様 えどづまもよう/柄配置/種類/留袖/絵柄の特徴/着物用語・まとめ

江戸褄模様は、江戸の大奥の女性たちが発祥とされ、18世紀後半から19世紀半ばにかけて、商家の女性たちの間で普及しました。

裾模様ともいえる柄の配置は、現代では留袖に残されています。

柄は留袖の用いられる場面にふさわしい吉祥文様が主流です。

<関連ページ紹介>

◆黒留袖の格と装い方のルール

◆七五三の母親の着物と帯・基本のマナーや色柄

◆寿光織とは・着物の留袖の例で紹介します

コメント