◆伊達締め3種類

着物を着るときの「伊達締(だてじ)め」について詳しくお伝えします。

伊達(だて)という言葉には、「粋」とか「おしゃれ」とか「華美に見せる」という意味合いがあります。

ですが着物のときに使う伊達締めには、そのような意味はありません。

「伊達締め」は地方によっては「だて巻き」と呼びますが、ここでは「伊達締め」で話をすすめますね。

- 「伊達締め」とはどんなものか

- いろいろな「伊達締め」と素材

- 結び方・使い方

- 代用品

- 洗濯の仕方

をお話しますね。

伊達締(だてじ)めとは何?

伊達締めは幅約10センチの薄い帯状のものです。

着物姿になるとき、長じゅばんに一本着物に一本、合計二本使うのが一般的です。

伊達締めの由来

もともと「伊達締め」という商品があったわけではなく「細い帯」でした。

「細い帯」が扱いやすいように改良されて、帯とは違う製品ができたという流れのようです。

伊達締めは何に使う?

伊達締めの役割は、長じゅばん、着物のときのそれぞれにあります。

- 長じゅばんのときは衿合わせを安定させるために

- 着物のときは衿合わせを安定させ、おはしょりの底をまっすぐに整えるために

使います。

伊達締めをすることで、着心地や見栄えがアップします。

伊達締めの種類

伊達締めの種類と素材

伊達締めの種類を紹介します。

博多織りの伊達締め

◆博多織伊達締め二本

よく使われている博多織りの伊達締めです。

中心110センチほどが厚く織られていて、体にフィットしやすくなっています。

幅約10センチ全長約220センチ、胴に二重に巻きます。

- 素材:正絹

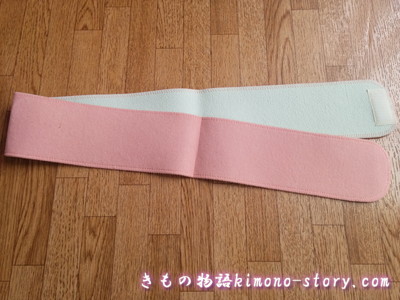

芯入りの伊達締め

◆化繊の伊達締め、芯入り

中心70センチほどに芯が入れてある、化学繊維素材の伊達締めです。

幅約10センチ全長約210センチ、胴に二重に巻きます。

途中にゴムが左右に均等にはさんであるものもあります。

- 素材:ナイロンまたはポリエステル繊維

マジックベルトの伊達締め

◆マジックベルトの伊達締め

マジックベルトの伊達締め(マジックテープ付き伊達締め)は、伸縮性のあるゴム状の伊達締め。

幅約8センチ、全長約95センチ。

一重巻きで端をマジックテープで留めるタイプ。

- 素材:ゴム状の素材

メッシュの伊達締め

◆メッシュ素材の伊達締め

メッシュ素材で通気性がよく、ものによっては伸縮する伊達締めです。

夏用ですが、汗をかきやすい人は一年を通して使ってかまいません。

幅8センチほどで、全長約85センチ。

一重巻いて端をマジックテープで留めます。

- 素材:ナイロンなどの化学繊維

伊達締めの結び方・使い方

では伊達締めの結び方や使い方を詳しく説明します。

胴に二重に巻く伊達締めの使い方

マジックテープのついたものは、胴に一重巻くだけですが、ほかのものは胴に二重に巻きます。

先に紹介した、

- 博多織り正絹の伊達締め

- 芯入りの化繊の伊達締め

は、長じゅばんのときも着物のときも、使い方(結び方)は同じです。

◆小紋の着物に博多織の伊達締めをしたところ

<伊達締めの結び方(使い方)>

- 胴の前側、バストのすぐ下に中心をあてる

- 背中に平行にもっていき、交差させて持ち替える

- 端を前に持ってきて、二度からげて交差させてから端をしまい込む

※結ぶのは悪くないですが、ふくらみがでるのをさけるため、からげて交差させるのがよいと思います。

伊達締めを結ぶときは、力加減はけっこう重要です。

帯をこの上に締めるので、力を入れずに着物や長じゅばんを押さえるくらいの力加減で締めましょう。

さいごの始末も、引き締めるような力はいれません。

胴に一重巻く伊達締めの使い方

マジックテープが付いた伊達締めは、胴に一重巻くだけでマジックテープでとめます。

◆小紋の着物に伸縮素材の伊達締め(マジックベルト)をしているところ

マジックベルトを使うときは、

長じゅばんのときは、バストのすぐ下に中心をあてて、背中でマジックテープを留めます。

着物はおはしょりの形がくずれないよう、同じく前に中心をあてて背中でマジックテープを留めます。

マジックベルトとの違い

マジックベルトのメリットデメリット

マジックベルトはぺたっとつけるだけなので、とても簡単にできます。

ただ、締めるときの力加減が弱いとおはしょりがずれてくることがあり、

力が強すぎると引っ張り過ぎになり、あとで圧迫されて苦しい思いをすることがあります。

ちょうどよい力加減さえわかれば、カンタン便利な伊達締めです。

カンタンだからといっても、着物の着付けにマジックベルトを二本使うのはおすすめしません。

その理由は、

- 厚みが増す

- 蒸れやすい

- 力加減により圧迫感がでやすい

ためです。

使うときは着物のときにだけ。

正絹の伊達締めのメリットデメリット

伊達締めで最もおすすめなのは正絹の伊達締めです。

体に添いやすく、適度に引き締めしやすいです。

通気性がよく、そしてゆるみにくいのも特徴です。

正絹なのでお値段は他の伊達締めより高いですが、長くつかえ満足度も高いとおもいます。

化学繊維の伊達締めのメリットデメリット

お値段が安く気軽に使えます。

ただ化学繊維の伊達締めは、正絹のものよりすべりやすくゆるみやすいです。

また通気性も正絹には劣るので、暑い季節などウエストから腰にかけて湿気がたまりやすいです。

長時間着物を着るときは向きません。

麻の伊達締めのメリットデメリット

吸湿性がよく放湿性もよい麻の伊達締めは、夏の蒸し暑い季節には使いたい。

軽く扱いやすいですが、シワが残ります。

木綿の伊達締めのメリットデメリット

木綿素材の伊達締めは、正絹と同じように締めやすくゆるみいくいです。

また価格が低めで手に取りやすい。

ただ端の始末でごわつきやすく感じます。

伊達締めの代用品は何がある?

伊達締めがない、足りない場合に代用できるものとしては、

- 腰ひも

- ストッキング

- ビニールひも

が代用できます。

着用時違和感があるといやなので、この中でも腰ひもがおすすめです。

腰ひもはいくつか余分に持っておくと何かと重宝します。

伊達締めの洗濯・お手入れ

伊達締めのお手入れは、基本ハンガーにかけて湿気を充分にとるだけでよいです。

汗がどうしても気になるなら、洗濯表示をみて手洗いを。

細長いものなので、ネットにいれても洗濯機では形が崩れやすいです。

中性洗剤で水またはぬるま湯で、型崩れしないようやさしく手洗います。

乾燥後はアイロンをかける、スプレーのりでととのえるのもよいです。

伊達締(だてじ)めって何? 使い方や結び方/マジックベルトとの違い/代用品・まとめ

一般的な着物の着付けでは、長襦袢に一本、着物に一本使います。

メッシュの伊達締めは浴衣だけでなく一年中使えるので、使っている人は案外多いと思います。

マジックベルトは便利なので時短になり、使いこなしてみてください。

初心者のうちは伸縮するタイプの方が使いやすいでしょう。

慣れてくれば二巻きする一般的な伊達締め方がよいとう人が多いです。

個人的には、正絹の伊達締めを二本使うのが、ゆるみにくく締め心地がよいと感じています。

きらこ よしえ

<関連ページ紹介>

◆腰ひもと伊達締めのたたみ方/しまい方/手入れと洗濯

◆帯枕とは・役割や選び方/お太鼓がうまく結べないときの解決法も

◆浴衣を腰紐だけで着る着方とポイント

コメント