日本特有の衣装である呉服、着物、和服について、違いをお伝えします。

和服とは、日本(和)の伝統的な服装を指します。

洋服が普及した結果、その区別として「和服」と名付けられました。

具体的には、長着に帯を結んだスタイルを「和服」と言います。

現在では一般的には「呉服を着る」「着物を着る」「和服を着る」といった表現が使われています。

では具体的にどうしてそういう名称になったかをみていきましょう。

呉服/着物/和服の違い

結論からいうと、

「呉服」「着物」「和服」はほとんど同じ意味で使われています。

現在では「呉服を着る」「着物を着る」「和服を着る」といった表現が使われています。

ではそれぞれの名称の特色や歴史をみてみましょう。

呉服の意味や歴史

三国志の時代の呉の国から織物が伝来したことが背景にあり、現在の中国の地域に位置していました。

織物は「くれはとり」(呉(クレ)+ 機織り(ハトリ))と称され、これが音読みで「ゴフク」となりました。

ゴフクには2つの解釈があり、1つは和服用の織物の総称として、もう1つは太物を除いた絹織物を指します。

太物とは、主に太い木綿や麻、楮(こうぞ)、ウールを指します。

着物の意味や歴史

元々「着るもの」という意味で使われていた言葉が、江戸時代終わりの西洋文化の影響で「洋服」と区別され、やがて「和服」と同意語となりました。

これは日本の伝統的な衣服を指し、時として日本の民族衣装とも捉えられます。

洋服と和服の大きな違いは、裁断と使用生地にあります。

洋服(洋裁)は体にフィットする立体的な曲線裁断が主で、織物と編み物の両方の生地が使用されます。

一方、和服(和裁)は直線的な裁断の部品を組み合わせて作られる長着を基本とし、帯で締めるスタイルが特徴です。

使用する生地は主に織物です。

洋服に対する言葉が和服

和服は、長着に帯を結んだスタイルを特徴とします。

洋服と区別するための言葉として使われています。

結論として、語源は異なるものの、現代では「着物」「和服」「呉服」は同じ意味で使用されており、どれも間違いではありません。

以下では「着物」で統一して略歴などをお伝えします。

日本の着物の略歴

日本の衣服の歴史をかいつまんでみていきます。

古墳時代はツーピース型

昔々の日本人が身にまとっていたものは、古墳時代はツーピース型の衣服です。

下半身には、男性はズボンのような形態のものを、女性はロングスカートのようなものをはいていました。

弥生時代は一枚布

弥生時代には男性は一枚の布を体に巻きつけ、女性は袖なしの頭を通す穴を開けた布を着ていました。

飛鳥奈良時代に右前の衿合わせ

飛鳥奈良時代に中国文化が入ってきて、右前に衿を合わせる文化が定着しました。

着物の原型「小袖」は桃山時代

それでも今の着物の原型となる「小袖・こそで(袖口の小さい着物)」を身に付けるようになったのは、安土桃山時代から江戸時代にかけてです。

帯が今の太さになったのは江戸中期

女性の帯が今のように太くなったのは、江戸の中期ごろです。

それまでは細く短い帯を締めていました。

またお太鼓結びをするようになったのは、江戸時代の末期ごろといわれています。

着物は長着(ながぎ)と呼ぶのが正式です

先ほどから「長着(ながぎ)」という言葉がでていますね。

長着に帯を結んだスタイルを和服とよぶといい、着物との区別は?と疑問に思われた方もあるでしょう。

「長着」は、長じゅばんの上にきるものを指すときに「長着」といいます。

「着物」というと和服や和装全般を指すことがあり、区別してわかりやすくするためです。

呉服/着物/和服の違いをわかりやすく解説します/歴史と特色・まとめ

日本の着物は、呉服、和服と同義語です。

中国(呉の国)から伝わり、着物の原型の「小袖」を身につけるようになったのは安土桃山~江戸時代にかけて。

江戸中期に帯が太くなり、「お太鼓」結びは江戸末期から。

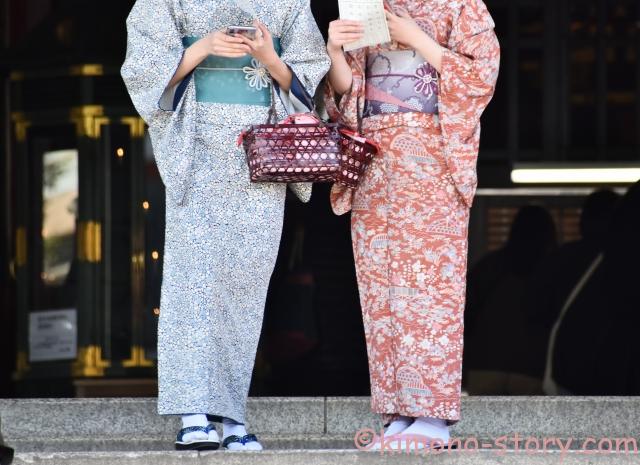

現代の女性の着物の着方は、きっちりとしたスキのない着方が一般的です。

冠婚葬祭では一定のルールがありますが、着物は着るものなので自由に楽しみましょう。

<関連ページ紹介>

◆浴衣と着物の違いは何ですか?見た目や着付けの違い・質問にお答えします

◆伊達締めとは何?使い方や結び方・マジックベルトとの違いと代用品

◆小袋帯とは半幅帯との違い・袴下に結ぶ結び方・浴衣の例

コメント