扇子(せんす)は、あおいで涼をとるための携帯品です。

広げたときの形から「末広」(すえひろ)ともいいます。

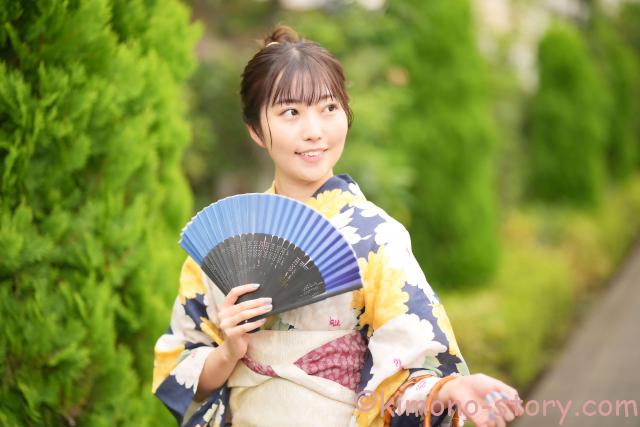

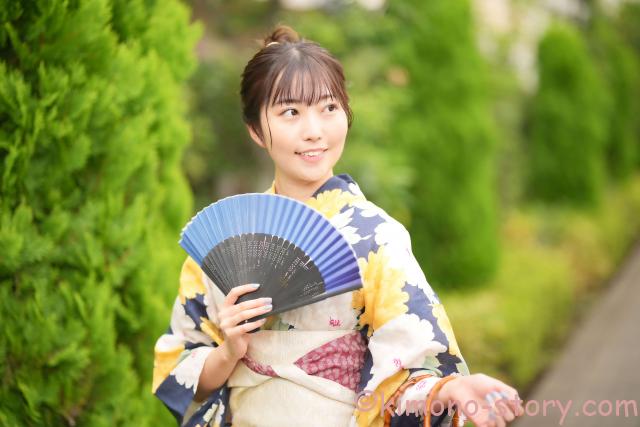

着物姿のときは、左の胸に下前の衿に平行になるように、扇子を帯にはさみます。

扇子は涼をとるほかに、着こなしに品をだすための飾りでもあります。

着物に慣れてきたら、帯にはさんでセンスのいい美人になってください。

ここでは、

- あおぎ方

- 扇子の種類

- 扇子の歴史

についてお話ししますね。

扇子の持ち方とあおぎ方

暑いと勢い良く顔に風を吹きかけたくなります。が、

そうすると周囲にまで勢いの余った風がかかり、迷惑になることもあります。

涼をとるための扇子は男性と女性で、持ち方やあおぎ方に微妙な違いがあります。

一般的に、男性はシンプルかつ力強く、女性は繊細かつ優雅な動きが求められます。

男性の扇子の持ち方とあおぎ方

まず、扇子の持ち方についてです。

男性の場合、扇子は右手で持つのが基本です。

握り方は、扇子の骨の部分を握るようにし、親指と人差し指で扇子を支えます。

その際、扇子は立てるよりも少し前傾させて持つことが一般的です。

またあおぐときは、親指を外側にむけて、力強く大きな動きで振るのが一般的です。

扇子を使って風を送る際には、腕全体を使って一定のリズムで扇ぎます。

女性の扇子の持ち方とあおぎ方

女性の場合、男性と同様に右手で持つのが一般的ですが、握り方は異なります。

扇子の先端部分を軽く持つことで、繊細さを表現します。

また、扇子を開くときはゆっくりと優雅に、内側にひらいていき、

閉じるときは内側から外骨に向かって、やはり急がずに閉じていくと優雅に見えます。

女性の場合、扇子であおぐときは、小さな動きで繊細にあおぐのが一般的です。

親指は内側にむけて扇子を持ち、手首を柔らかく使って扇子をあおぎます。

顔に強く風をおくるのでなく、扇子を胸の位置で持ち少し下から風をおくるようにしたり、また袖口から風を送るようにすると、体が涼しくなります。

また近くの人にもゆるい風が届くので配慮されたあおぎ方となります。

扇子の種類

一般的に使われるのは以下の三種類です。

- 祝儀扇(しゅうぎせん)

- 紙扇子

- 生地扇子

祝儀扇(しゅうぎせん)

◆祝儀扇子

祝儀扇(または祝儀扇子)というのは、冠婚葬祭用の扇子のこと。

礼装には必要なアイテムのひとつで、礼装用の金銀色のものを用います。

写真は黒骨の祝儀扇ですが、色留袖・訪問着・振袖・色無地紋付等の場合には、白骨の祝儀扇を用いてもよいです。

紙扇子と生地扇子は普段用

◆紙の扇子

◆生地の扇子(夏用)

普段に使う扇子が、紙扇子と生地扇子。

- 紙扇子は扇面が紙でできた扇子

- 生地扇子は扇面が生地でできた扇子

扇子は広げたときにしか、その柄ゆきのよさなどはわかりません。

ですが、季節に合わせた柄を持つように心がけてください。

そのほかの扇の種類

そのほかの扇子を紹介します。

- 白檀(びゃくだん)

- 飾り扇子

- 舞扇子

- 茶扇子

- 檜扇(ひおうぎ)

白檀(びゃくだん)

◆白檀の扇子

香木「白檀」の木片を重ねた扇子。

主に上品な香りを楽しむためのもの。

飾り扇子

◆赤い飾り扇子

玄関や床の間などに飾る扇子。

扇子立てにのせ、長寿や繁栄などの意味を込めた柄が描かれています。

舞扇子(まいせんす)

◆舞扇

日本舞踊や能などで使われる扇子。舞扇(まいおおぎ)ともいいます。

竹骨に鉛を埋め込むなど、一定のスタイルがあります。

茶扇子(ちゃせんす)

◆茶扇子とお茶の持ち物

茶席に用いられる扇子。

婦人用、紳士用とあります。

檜扇(ひおうぎ)

檜(ひのき)の薄片をを、末広がりに繰り合わせて手元に要をつけ、先を絹のより糸で あみ綴った板の扇。

宮中でも用いられた木製の扇。

扇子の数え方

扇子の数え方は、閉じているときは本、広げると面または枚で数えます。

扇子の歴史・その起源と日本でのはじまり

扇子は非常に古い歴史を持つ道具であり、その起源は数千年前にまでさかのぼります。

扇子は当初、熱を冷ますための道具として使われていましたが、時間とともに美術品や社会的なシンボル、さらには儀式やパフォーマンスの一部としての役割も持つようになりました。

最初の扇子は、おそらく葉っぱや羽を用いて作られたもので、その形は後の固定扇(団扇)の形状に影響を与えました。

固定扇は扇子の中でも最も古い形式の一つで、主にアジアと中東の地域で使用されていました。

扇子の歴史における重要な進化の一つは、中国での折りたたみ扇子(扇子)の発明です。

これは紀元前2世紀頃に起こったとされています。

折りたたみ扇子は携帯性が高く、デザインや装飾の可能性も広がり、中国を中心にアジア全域で人気を博しました。

日本においては、奈良時代になると、扇子は贅沢品としての地位を確立します。

団扇や折りたたみ扇子は、美術品として高く評価され、詩や絵、書道などのキャンバスとしても使われました。

また、公の場や儀式、舞台芸術などでは、社会的な地位や役割、心情を表現する手段として扇子が用いられるようになりました。

現代でも、日本では祭りや花火大会などの夏のイベントでよく扇子が使用されます。

また、日本舞踊や能楽などの伝統的な舞台芸術では、扇子は表現の一部として不可欠な道具となっています。

さらに、茶道や生け花といった日本の伝統芸術でも扇子は重要な役割を果たします。

つまり、扇子はただの道具から、美術、社会的シンボル、表現の一部としての役割へと進化し、様々な文化と深く結びついてきました。

その多様性と柔軟性は、扇子が長い歴史を持ち続ける理由の一つでしょう。

扇子のあおぎ方は男女で違う/せんすの種類や数え方/歴史/詳しく紹介(着物用語)まとめ

女性は繊細に優雅に扇子を扱えると美しい動作になりますね。

涼をとるだけでなく、部屋の飾りやプレゼントなどにも利用できます。

<関連ページ紹介>

◆着物や帯、和装品の数え方・単位は

◆着物の時にピアス・指輪・アクセサリーはいいですか?詳しくまとめました

◆着物を着てどこへいったらいい?きものでお出かけ、初心者・中級者

コメント