◆名古屋帯のお太鼓の作り帯

「作り帯」は「つけ帯」ともいいます。

お太鼓の形が作ってあることで、帯を締めるとはいえなくなり「つける」ことになります。

作り帯は素早くお太鼓姿になれるので、お太鼓結びが苦手な方には重宝します。

ここでは、

- お太鼓の作り帯の形状

- 身に着け方

を詳しくお伝えします。

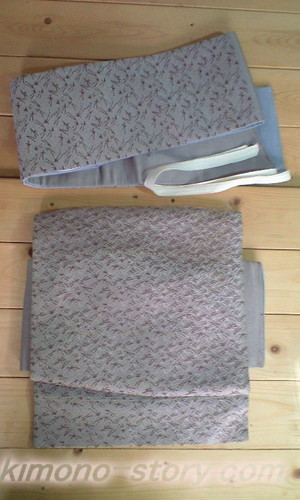

ポピュラーな市販の作り帯の形状

お太鼓と胴帯に分かれている

◆固定型のお太鼓作り帯

市販されている作り帯のうち最もポピュラーなものは、「お太鼓の形ができあがっている帯」です。

- お太鼓部分(手がついている)

- 胴帯部分

とに分かれています。

◆作り帯(つけ帯)の胴に巻く部分

これが胴に巻く部分です。

端の二か所に紐がついています。

◆胴に巻く部分の端に紐

紐は胴帯の上端についています(下端についているものもあり)。

紐の長さは65センチと79センチ(長い方は巻き始めの方)で、しっかりと取り付けられています。

◆お太鼓と手の部分の裏側

お太鼓の部分は手先の一方が縫いとめてあります。

お太鼓部分の内側には、引っ掛ける金具がついています。

これによってお太鼓の山の高さが安定します。

市販の作り帯のメリット

市販の作り帯には、よい点(メリット)がいくつかあげられます。

<作り帯のメリット>

- お太鼓の柄はいつもベストな位置にある

- 胴の前側の柄を好みによって位置を変えることができる

- 胴の帯は裏面も表側として使うことができる

- 普通の帯を締めるより短時間ですむ

- 結ばないので帯が傷みにくい

市販の作り帯のデメリット

良い面が多いですが、デメリットもあります。

<作り帯のデメリット>

- お太鼓の大きさ、柄の位置は変更できない

- 前帯の幅は半幅で変更不可、背の高い人にはやや狭いかも

- 結ばないので普通の名古屋帯で慣れている人は、付け心地は今一つ

- お太鼓の形を崩さないように保管する必要がある

デメリットをうわまわるメリットを感じられれば、作り帯はとても便利です。

名古屋帯の作り帯のつけ方

普通の帯の場合は「締める」といいますが、作り帯の場合は「つける」と表現します。

では「作り帯」のつけ方を紹介します。

着物を着あがったところからはじめます。

ステップ1・胴帯を二重巻く

◆胴帯を巻いて紐を結んだところ

- 生地が輪になっている方を下にして胴帯を柄のない方から巻き始める

- 二重目に前側によい柄が出るように巻き終える

- 帯板を間に入れる

- 紐を結んで見えないよう帯の内側に入れ込む

ステップ2・お太鼓をつける

次にお太鼓の部分を取り付けます。

- 手先をお太鼓の中に差し入れて、お太鼓の金具を背中の胴帯の真後ろに差し込む

- 帯揚げをかけておいた枕を、 お太鼓の山にいれる

- 枕の紐を前で結び帯の内側に入れる

- 帯揚げは前で仮に止めする

- 帯締めを手先の外側に通して前でしっかりと結ぶ

- 最後に帯揚げを結び直して飾り、完了

◆作り帯で着付けした前姿

他にもある市販の作り帯

◆底の一方をあげて固定した作り帯

お太鼓の作り帯(つけ帯)はこの例のほかにもあります。

より自然な形に見せるために、

- お太鼓の山が形よく安定するよう「お太鼓の内側にタックをとってある」もの

- 「底の一方を少しだけ上げて固定してある」もの

があります。

紐の位置は、この例のように胴帯の上についているものもありますが、

胴帯の下についているものの方が付け心地がよいので、選ぶとき参考にしてください。

作り帯の格はどうなる?

作り帯は帯結びが苦手な人には便利なものですが、一方で着物通の方には「邪道」という見方もあります。

お太鼓姿の見た目は、まったく遜色ないのですが、格としては普通の名古屋帯より作り帯は格下とされます。

「格が下がる」こともあり、格式を重んじる席では利用しない方がよいでしょう。

作り帯 名古屋帯/お太鼓の付け帯/身につけ方とメリットデメリット・まとめ

お太鼓の作り帯は、 お太鼓結びが苦手な人には重宝するアイテム。

ここでは固定型のお太鼓作り帯について、詳しく紹介しました。

紐は下側についているものの方が、より着心地がよいといえます。

市販されている「作り帯」は、カジュアルなものから礼装に向くものまで様々。

最近はポップなおしゃれ感の強い柄も見かけます。

手軽に気軽にという着物の楽しみ方として、作り帯を楽しんでくださいね。

きらこ よしえ

<関連ページ紹介>

◆作り帯・付け帯とは、名古屋帯を加工して「作り帯」にした例で紹介

◆帯のシワ取り・しわの伸ばし方・アイロンのかけ方から保管の注意まで

◆帯枕・帯板の洗い方。洗える帯枕の作り方

コメント