作り帯(付け帯)とは、「胴帯の部分」と「背中の飾り部分」を別にしてある帯です。

主流は「お太鼓結びの作り帯」ですが、「袋帯での飾り結び」「半幅帯での貝ノ口結び」などにも作り帯はあります。

ここでは「名古屋帯でお太鼓結びになる作り帯」について詳しく説明しますね。

※作り帯は「軽装帯」という名称でも販売されています。

名古屋帯の作り帯でお太鼓は三種類

名古屋帯でお太鼓にした作り帯には、三種類あります。

- 帯を胴部分とお太鼓部分に切り分けている。

- 胴部分とお太鼓部分に帯を切り分けているが、それらを縫いつなぎで結合している。

- 帯を切らずに折りたたみ、数カ所を縫い付けて形を定めている。

最近は3の縫い付けてあるものが考案され多くなってきました。

作り帯のメリット

作り帯にはメリットが大きいです。

こんなお悩みがあれば、作り帯にしてしまうのはよい方法です。

- お太鼓を結ぶのに時間がかかる

- お太鼓の柄がちょうどよいところで出ない、または出すのが難しい

- 帯が長すぎてうまく結べない

といったお悩みがあるときは、作り帯にしてしまうと悩みが解消されるでしょう。

出来上がりの見た目は、もちろん普通のお太鼓結びと同じように見えます。

作り帯ってバレない?

これまで何本かの帯を作り帯にして利用していますが、外出先で変な目で見られることはありませんでした。

写真にとってもらっても、違和感は特にありません。

ただ、見慣れた人には、異様に形がきれいだとか、ぺしゃんこで自然な厚みがないなど感じる人もあるかもしれませんが。

作り帯の名古屋帯(お太鼓)を紹介

では、名古屋帯を作り帯に加工したものからみてみましょう。

ここでは代表的な「作り帯」三つを紹介します。

- 名古屋帯を加工するもの

- お太鼓の形が最初からできあがている市販の作り帯

- 生地から自分で制作するもの

1・名古屋帯を作り帯に加工

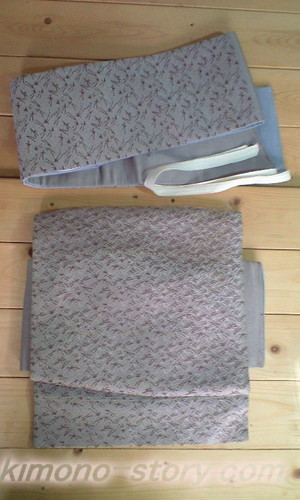

◆名古屋帯をお加工して作り帯に

これは名古屋帯を三分割して手先をお太鼓に取り付けています。

そして胴に巻く帯の端には、紐を取り付けてあります。

お太鼓の形はその都度作るタイプです。

2・お太鼓の形が形成されている市販の作り帯の例

◆お太鼓の形ができている市販の作り帯

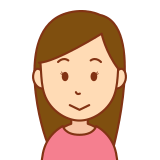

市販の作り帯でよくあるタイプのこの作り帯です。

胴に巻く胴帯と、形成されたお太鼓とに分かれています。

◆胴帯の部分

胴帯には端にそれぞれひもが取り付けてあります。

◆お太鼓形成部分の内側

この市販品の場合はお太鼓が形作ってあり、手先も取り付けてあります。

お太鼓の底の一方が少し上げてあり「自然なお太鼓の形」を表現しています。

またお太鼓の山に丸みと立体感が出るように、内側にタックがとってあります。

こうした作り帯なら、より自然な出来栄えで自分で結んだように見えるでしょう。

3・生地から作り帯を制作した例

◆生地から制作した例

二種類の生地からリバーシブル(両面)の作り帯を作りました。

◆リバーシブル(両面)つかえるタイプ

片面が黒地の小花で、片面が縦じま模様です。

◆作り帯生地から制作・三分割作り帯

「お太鼓部分」「胴に巻く部分」「手先部分」の三つのパーツを作っています。

作り方はどのパーツも長方形なので、とても簡単ですよ。

作り方はこちらに説明しています

保管のときは形を崩さないよう

お太鼓の形ができあがっている「作り帯」は、お太鼓山のカーブをつぶさないうよう保管しましょう。

内側にカーブになった厚紙や、タオルなどを入れておくとよいです。

作り帯(付け帯)のメリットとデメリット

では最後に、作り帯のメリットとデメリットをまとめておきますね。

作り帯のメリット

- 短時間でお太鼓ができる

- 安定した形と柄である

作り帯のデメリット

ですがデメリットもあります。

それはいつも決まった形になる ことが、むしろデメリットに。

前の帯幅を広く、お太鼓の形を大きくまたは小さく、などその時々の気分に対応できません。

お太鼓の山の丸みができちるものは、その形を崩さないようにするため収納に工夫が必要になります。

そのため通常の帯の収納より場所をとることになります。

<作り帯のデメリットをまとめると>

- 前の帯幅を広くできない

- お太鼓の形を大きくまたは小さくできない

- お太鼓の形を維持しておかなくてはならない

- 通常の帯より収納場所をとる

作り帯(付け帯)とは・名古屋帯を加工した例/市販品の例で詳しく解説・まとめ

帯結びがうまくできない、短時間に身につけたい方は「作り帯」にすると便利。

手持ちの名古屋帯を分割して、作り帯にすることができます。

自然なお太鼓の形を表現したものならより自然な姿に。

帯は本来「締める」ものですが、「作り帯」にすると長い一本の帯を締めるものではなくなります。

それで作り帯の場合は帯を「付ける」と表現することになります。

それで「付け帯」ともよんでいます。

きらこ よしえ

<関連ページ紹介>

◆名古屋帯の作り帯・お太鼓の付け帯・身につけ方

◆付け替え袖・うそつき袖・生地・簡単な作り方とつけ方

◆半衿の作り方を説明・誰でもできる・自作品と市販品見比べ

コメント