◆開き仕立ての名古屋帯

名古屋帯は結んだ形で「お太鼓」ができる帯というのはご存知の通り。

出来上がりがお太鼓という同じ形でも、結ぶ前の名古屋帯の状態には違いがあります。

それは仕立ての方法が違うからです。

今日はその中の、「開き仕立て(鏡仕立て)の名古屋帯」と「松葉仕立ての名古屋帯」について説明しますね。

初心者の人は、最もポピュラーな名古屋帯(手と胴の部分をお太鼓の幅の半分の幅に仕立ててある)を利用されると思います。

その後着物に慣れ親しむにつれて、「開き仕立て」や「松葉仕立て」の方を好んで使う人が多いように思います。

それぞれの特徴を知って、自分が扱いやすい名古屋帯を仕立ててくださいね。

- 「開き仕立て(鏡仕立て)」の名古屋帯の形とメリット

- 「松葉仕立て」の名古屋帯の形とメリット

開き仕立ての名古屋帯の仕立ての仕組み

「開き仕立て」というのは、胴に巻く部分を開いて仕立ててあることからそう呼ばれています。

「開き仕立ての名古屋帯」なので⇒「開き名古屋」とも呼び、「鏡仕立て」ということもあります。

開き仕立ての名古屋帯の特徴

開いている部分は帯の芯がそのまま見えています。

帯の芯を隠すため、薄い別布をつけることもあります。

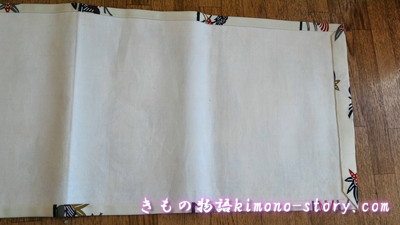

まずは形をみていただくと分かりやすいですね、これが手先の裏側です。

◆開き仕立ての名古屋帯の手先の裏側

これがお太鼓の始まるところまで続いています。

そしてお太鼓の部分のはじまりです。

◆お太鼓には赤い裏地が

左の赤い生地が、お太鼓部分の裏生地です。

開き仕立ての名古屋帯のメリット

開き仕立ての名古屋帯のよいところとしては、胴に巻く部分の幅を自分の好みで調整できることです。

名古屋帯の胴の部分は仕立て上がりで約15センチ。

背の高い方だと、幅15センチでは狭く感じるかと思います。

そういうとき幅を広げることで、帯を締めたときの前姿のバランスがよくなるという利点があります。

胴の帯幅がもっと欲しいと感じている方は、この「開き仕立ての名古屋帯」にすると見栄えがよくなりますよ。

開き仕立ての名古屋帯のもう一つのメリット

「開き仕立ての名古屋帯」にはもうひとつ利点があります。

それは通常の長さでは帯が短いとき、布を足しやすいということです。

「通常の長さでは帯が短い」というのは、端的にいえば「ふくよかな人」ということです。

ふくよかな人の場合、お太鼓が思うような大きさに出来上がらないことがありますね。

普通サイズの帯では長さが少し足りないのですね。

そんなときに途中に布を足すわけです。

この「開き仕立ての名古屋帯」なら、表から見えない位置に布を足しやすいのです。

松葉仕立ての名古屋帯の仕立てのしくみ

では次に「松葉仕立ての名古屋帯」についてみていきましょう。

「松葉仕立て」というのは、開き仕立ての名古屋帯の手先の方だけを閉じる仕立て方です。

手先を半分幅にとじただけです。

先ほどの開き仕立ての名古屋帯でいくと、

クリップのあるあたりまで、先から約15センチほどを綴じて仕立てます。

松葉仕立てにする理由・メリット

「なぜそれだけとじるの?」と疑問に思いますね。

それだけとじただけでも、お太鼓の手先の処理がしやすいからです。

手先はお太鼓にしたとき、1~2センチ見えるだけ(角出し・銀座結びの場合は5~6センチ)。

でもきちんと半分幅になっていないと、裏生地が見えたりしてキチンと感がなくなってしまいます。

そこで手先の幅を少しだけ綴じておくことで、手先が乱れることなく処理が楽というわけです。

開き仕立て(鏡仕立て)と松葉仕立ての名古屋帯って?形や特徴/メリット・まとめ

名古屋帯の仕立て方の「開き仕立て」と「松葉仕立て」の特徴を紹介しました。

着物通や背の高い人は、「開き仕立ての名古屋帯」を好んでいるようです。

ふくよかな人が帯の長さをより長くしたいとき、「開き仕立ての名古屋帯」に足し布をするか仕立ててもらうとよいです。

「松葉仕立て」なら手先の手先の扱いが楽になります。

<個人的な感想>

「開き仕立ての名古屋帯」はたたむときに簡単ですし、軽い芯を使えばつけ心地も楽な気がします。

それから二重目に巻く胴帯を、一重目より少しだけ幅広にして使えば一重目が上端や下端にのぞく心配がなくなります。

ということで、個人的には普通の名古屋帯より「開き仕立ての名古屋帯」が好きです。

きらこ よしえ

<関連ページ紹介>

◆名古屋帯(八寸・九寸)自分にぴったりの長さは?部分の長さを知る

◆京袋帯とは・長さと格・作り方と結び方・合わせる着物・カジュアルと粋を

◆名古屋帯 作り帯・お太鼓の付け帯・身に着け方とメリットデメリット

コメント