「縞木綿の着物」は、江戸時代の中期に流行って以降、庶民の間で着続けられてきた仕事着(普段着)です。

縞(しま)というのは一般に、

- 縦縞(たてじま・たてに色模様がある)

- 格子縞(こうしじま・たてよこに線が交わっている)

をいいます。

江戸時代は藍染の藍色の濃淡で、幾種類もの縞模様を表現していました。

現代は気軽に楽しめる普段着のきものとして人気です。

ここでは「縞木綿の着物」の特徴、産地、帯合わせについてお伝えします。

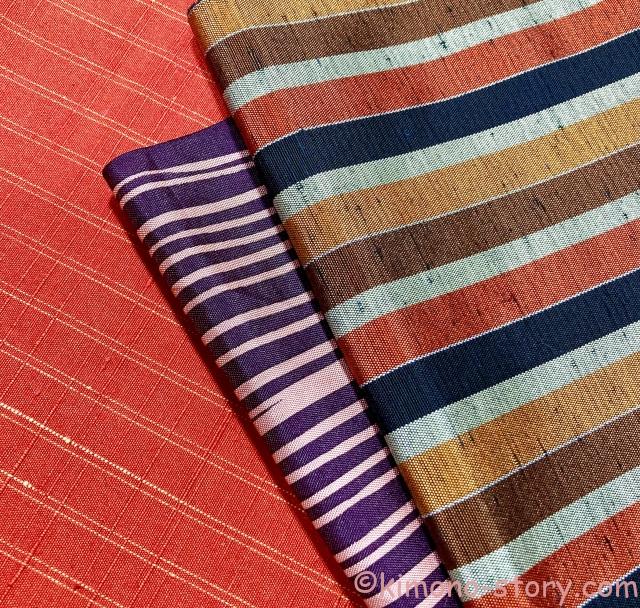

縞木綿の見本帳

◆藍染の縞の見本帳

戦前までは仕事着として利用されていた縞木綿の着物。

模様を決めるのに、「縞帳」という縞の見本帳がありました。

そこには何百種類もの模様の見本が残されています。

当時の庶民は、どんな縞模様にするかしか生地の配色を選べませんでした。

そこで、どの色糸をどう並べるかを考え、反物を織っていったのです。

縞模様に何百種類もあるというのが、女性の心模様ということですね。

仕事着といえども、自分らしく素敵に装いたいですからね。

粋な縞模様

縞模様はたての直線が男性的なイメージを持っています。

ですが江戸時代の浮世絵にあるように、大胆な配色の縦縞着物を体に曲線のある女性がまとうと、そこはかとない色気が出るという美意識がありました。

それを「粋」という言葉で表現し、縞だからこそ色気がにじむと感じられたため、爆発的に縞木綿の着物が流行りました。

以降明治になっても、色気や粋を感じる意識は続いていきます。

現代でも縞模様のさっぱりとしたセンスは、息長く愛され続けています。

縞模様の産地は全国的たくさんありましたが、今はわずかに残るのみ。

代表的な縞木綿の産地を紹介します。

主な縞木綿の産地とその特色

福島県会津地方の会津木綿

会津木綿(あいづもめん)は、福島県の会津地域で生産される伝統的な木綿織物です。

天然の木綿を使用して肌触りが良く、汗をよく吸い込み保温性に優れます。

平織りが主体となり、しっかりとした織り上がりでありながら、柔らかさも感じられます。

伝統的なものは、シンプルなストライプや格子模様、さらには小花模様などがあります。

独特の色合いと組み合わされることで、落ち着いた雰囲気を持つ織物となっています。

会津木綿は丈夫で、長持ちします。また、洗濯にも強く、織物としての耐久性が高いです。

使い込むほどに柔らかさや風合いが増してきます。そのため、長く使用するほどに愛着が増してきます。

赤、青、黄、緑など現代では様々な色を組み合わせての縞柄が特徴。

徳島県阿波地方の阿波しじら

◆阿波しじら織り

阿波しじら織りの縞木綿(あわしじらおりのしまもめん)は、徳島県を中心とする地域で生産されている伝統的な織物です。

阿波しじらは表面の凹凸(しぼ)が特徴で、藍青白の縞模様が主流です。

現代では赤やピンクなどの色糸を織りこんだものも人気があります。

主に天然の木綿を使用しており、肌触りが良く、通気性があります。

縞模様はシンプルでありながらも、織りによる凹凸と組み合わせることで、独特の深みと風合いが出ています。

天然の木綿を使用しており、丈夫で長持ちします。また、洗濯にも強く、頻繁に洗濯しても色褪せにくいのも特徴です。

使用するほどに柔らかくなり、身体になじみやすく、独特の風合いが出てきます。

阿波しじら織りは、徳島県で古くから続く伝統工芸品であり、縞木綿もその一部として、長い歴史を持っています。

新潟県片貝地方の片貝木綿

片貝木綿(かたがいもめん)は、新潟県五泉市の片貝地域で生産されている伝統的な木綿織物です。

たて糸に細い糸・中細の糸・太い糸の三本を並べて、よこ糸を通す織り方です。

太い糸のところだけが肌に当たるので、サラッとした快適な肌触りの木綿です。

天然の木綿を主な素材として使用し、肌触りが良く、通気性があります。

伝統的なものは、シンプルなストライプや格子模様が多いです。そのため日常のカジュアルな着用から、さまざまな場面での利用が可能です。

片貝木綿は丈夫で、長持ちします。また、洗濯にも強く、頻繁に洗濯しても色褪せや縮みにくいのも特徴です。

使い込むほどに柔らかさが増し、身体になじみやすくなるという特性があります。

片貝木綿は、その伝統的な技法や独特の風合いから、地域だけでなく日本全国で愛されています。

兵庫県丹波市の丹波布(たんばぬの)

丹波布(たんばぬの)は、兵庫県丹波市などで生産される伝統的な織物です。

手で紡いだ糸で太くてざっくりとした織り目です。

生産量が少なく貴重品です。

部分部分に入る白い緯糸は、つまみ糸(絹)で木綿に織りこむことで光沢と清涼感が出ています。

厚手でしっかりとした織り上がりが特徴。主に平織りが多く、耐久性が高いです。

伝統的な丹波布は、黒や藍を基調とした深い色合いで、落ち着いたデザインが多い、これは、古くからの染色技法である藍染めにゆらいします。

非常に丈夫で、長持ちすることが一つの大きな特徴です。日常使いから仕事着まで、さまざまな用途で利用されています。

使い込むほどに風合いが増し、肌に馴染む質感になります。また、柔らかさも増してきます。

丹波布は、江戸時代からの歴史を持つ伝統工芸品です。農作業などの仕事着としての需要から発展してきました。

伊勢木綿

伊勢木綿(いせもめん)は、日本の伝統的な織物の一つで、主に三重県伊勢地方で生産されてきた木綿織物です。

伊勢木綿は、100%天然の木綿を使用しています。これにより、肌触りが良く、通気性に優れています。

平織りが主に用いられているため、シンプルでありながらもしっかりとした織物となっています。

伝統的な柄や色使いが特徴で、シンプルで落ち着いたデザインが多いです。日常のカジュアルな着用から、ややあらたまった席でも幅広く利用されます。

天然素材の木綿を使用しており、丈夫で長持ちします。また、洗濯にも強く、頻繁に洗濯しても色褪せにくいのも特徴です。

い込むほどに柔らかさが増し、独特の風合いを持ちます。また、時間が経つにつれて身体になじみやすくなります。

伊勢木綿の着物は、その独特の風合いや伝統的な技法によって、日本全国だけでなく、海外からも愛されています。

縞着物の帯コーディネート

◆半幅帯とのコーディネート

縞木綿のきものなら、帯は名古屋帯でも半幅帯でもOKです。

きちんと感を出すなら名古屋帯がよいし、おしゃれ度をあげるなら半幅帯でしょう。

色は派手めが合う

どちらの帯を合わせるにしても、色は普段使わないような色を試してみてください。

たとえば、ショッキングピンク、レモンイエロー、青みのあるピンクなど。

「派手」と思える遊び感覚のある色を選ぶと、生き生きした印象になります。

横の流れを意識した模様と柄

縞木綿の着物は縦に流れがあるので、帯は横の流れを意識して模様を選ぶと合わせやすいです。

縞木綿の着物には、多彩な帯の模様が合わせやすいのも特徴。

「花柄」「動物柄」「横縞」「ドット柄」など。

他の着物のときには合わせにくい模様でも、縞木綿ならぴったりということはよくあります。

半幅帯で帯結びを遊ぶ

半幅帯で結び方に変化をつけて、遊び感覚で結んでみましょう。

縞木綿 しまもめんの着物の特徴と産地/帯の合わせ方・まとめ

気軽に楽しめる普段着のきものの縞木綿の着物。

さっぱりとした縦縞は特に初夏にふさわしく、大人の女性の色気を感じさせる粋な着物です。

縞木綿の産地は少なくなりましたが、会津木綿、阿波しじら、片貝木綿はお手頃です。

丹波布は貴重品で、どれも独特の縞模様と肌触りがあります。

合わせる帯は、名古屋帯・半幅帯ともにOK。

かなり派手と感じる色柄、遊び感覚のある模様の帯が合います。

<関連ページ紹介>

◆木綿の着物・合わせる帯と着る季節は?特色あるもめん着物

◆木綿の着物の季節や時期・ひとえの理由・見分け方・洗い方

◆ウールの着物・合わせる帯・洗い方・特徴と時期・見分け方

コメント