◆伊勢型紙で染めた着物

伊勢型紙は、平安時代から伝わる伝統的な製法で作られた和紙の一種です。

伊勢神宮の御札や御帳を保管するために開発され、その独特の製法により長期間の保存が可能です。

現在では、照明器具や調度品、美術品などに使用され、その美しさと品質の高さから、和紙の最高級品とされています。

伊勢型紙とはなんですか?

伊勢型紙は、三重県鈴鹿市の白子地区、寺家地区、江島地区で作られている染め型紙です。

現在でも、全国に流通する型紙の99%が鈴鹿市白子地区で作られています。

1619年頃、紀州藩の手厚い保護のもと、型紙は飛躍的な発展を遂げることになりました。

繊細な模様を彫る技術が磨かれ、染色の重要な道具として現代に受け継がれています。

伊勢型紙の歴史と作り方

伊勢型紙の歴史は1000年以上前で、

着物の文様になくてはならないものとして、武士や町人に重宝がられてきました。

伊勢型紙は、美濃和紙を三枚重ねて、柿渋で貼りあわせて強度をもたせ、

錐など数種類の彫り道具を用いて、非常に細かい連続模様を彫ります。

代表は江戸小紋柄

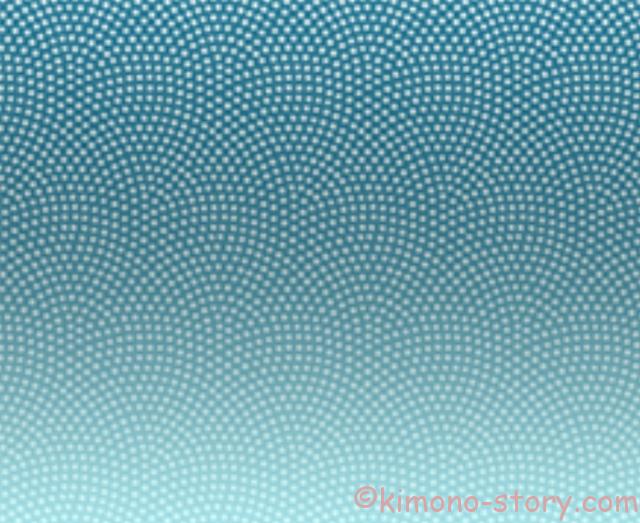

◆鮫小紋柄

着物の文様としてよく知られているのは、江戸小紋柄です。

そのうち、鮫小紋・通し小紋・行儀小紋などをはじめ、

千筋(せんすじ)・万筋(まんすじ)などの、非常に細かいたて縞の模様が品格があり有名です。

型地紙の工程について

型地紙の製作工程は大きくこの四つです。

- 法造り(ほづくり)

- 紙つけ

- 乾燥

- 室干し(むろがらし)

200枚から500枚の和紙を重ね規格寸法に裁断し、

3枚の和紙を紙の目に従ってタテ・ヨコ・タテとベニヤ状に柿渋で張り合わせる。

それを桧の張板にはり天日で干す。

乾燥した紙を燻煙室へ入れ、約1週間いぶし続けることで伸縮しにくいコゲ茶色の型地紙に。

さらにもう一度柿渋に浸し天日乾燥→室干しの後、表面の点検という工程を経て型地紙になる。

この間準備もふくめて全工程に2~3ヶ月かかる行程です。

伊勢型紙の彫刻技法

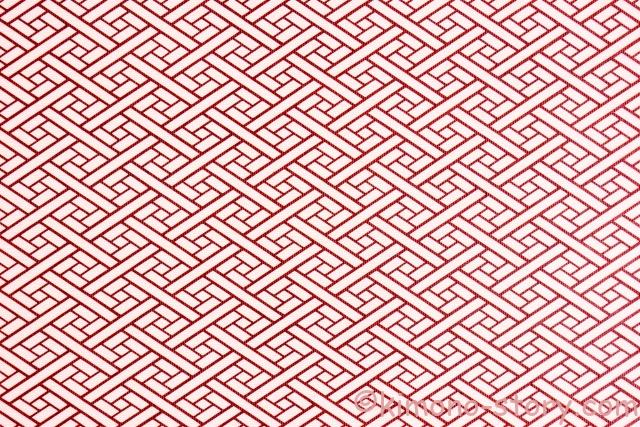

◆江戸小紋柄の例 伊勢型紙による染め

型紙はたて20cm横40cmの大きさの型紙に、びっしりと小刀で模様を彫っていきます。

技法は四種類。

- 縞彫り

- 突彫り

- 道具彫り

- 錐彫り

これらの彫りを駆使して、繊細でち密な柄ができあがります。

基本の型紙の大きさのものを彫るのに、熟練した彫り師でも3週間から60日もの期間がかかります。

染めの技術も熟練の技

出来上がった型紙を反物におき、刷毛で色を染めていきます。

どの線もぶれがなく、そしてどこにも途切れるところがないように、連続していなくてはなりませんので、

染めの技術にも熟練を要します。

伝統工芸品(用具)の指定を受ける

◆伊勢型紙による和柄

型紙を作るには高度な技術と根気や忍耐が必要になります。

昭和58年4月には、通商産業大臣より伝統的工芸品(用具)の指定をうけました。

今でも江戸小紋柄は、お茶の世界でも着物の世界でも、なくてはならない伝統的な美しい柄。

伊勢型紙の技術を継承している人は、減少傾向にあるそうです。

伊勢型紙資料館で歴史や文化を深く学ぶ

伊勢型紙の実物は「伊勢型紙資料館」で見ることができます。

伊勢型紙資料館は、江戸時代末期の建物で白子屈指の型紙問屋であった寺尾斎兵衛家の住宅を修復して、平成9年に開館した資料館です。

伊勢型紙の歴史や文化を学ぶことができます。

伊勢型紙資料館は、三重県伊勢市にある、伊勢型紙の歴史や製造工程、製品について学ぶことができる施設です。

館内では、伊勢型紙の歴史や特徴、製造工程を展示しています。

また、伊勢型紙を使った製品の展示や、和紙作りを体験できるコーナーもあります。

また、伊勢型紙の種類や特徴を解説したビデオやパンフレットも用意されており、より深い知識を得ることができるようになっています。

伊勢型紙を使った製品を販売するショップも併設されています。

伊勢型紙ミュージアムは、伊勢型紙の魅力を体感できる場所として、和紙ファンや観光客に人気のスポットです。

伊勢型紙資料館は、三重県鈴鹿市白子本町21-30にあります。

- 入場料:一般200円、高校生以下100円

- 開館時間:10時から16時まで

- お休み:月曜日と祝日の翌日が休館日

伊勢型紙とは/歴史や作り方/製作工程/繊細でち密な型紙(着物用語)まとめ

古い歴史のある伊勢型紙は、強固な型紙で着物の染めに使われる型染めとして着物通の中では人気の高い柄です。

繊細でち密な柄は遠めには一色染めにも見えます。

<関連ページ紹介>

◆絵羽模様とは・仕立て方と種類

◆八掛とは・種類・交換料金

コメント