和服(着物)と洋服はどどこが違うのか、最大の違いは何だと思います?

ここでは着物と洋服の違いを詳しくお伝えし、メリットやデメリットもお伝えします。

洋服との違いのために、着物は和服と読み替えていただいてもかまいません。

(※女物でお話するので、男物とは一部違いがある点はご容赦ください。)

まず両者の最大の違いは、裁断の違いです。

着物と洋服の最大の違いは裁断(カット)の違い

着物の裁断(カット)は直線

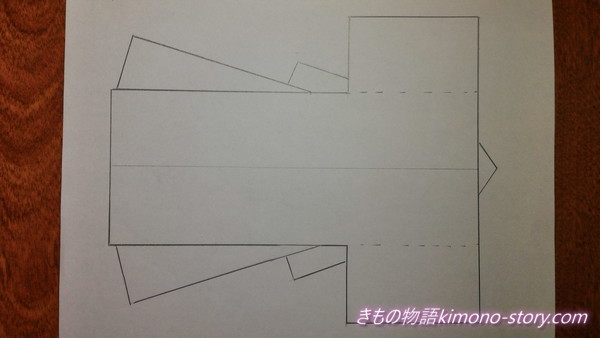

◆着物を後ろから見た図

和服は裁断するとき、まっすぐな線で裁断します。

着物を後ろから見た図のように、線で構成されているのがわかると思います。

着物は「反物」という幅36から38センチ、長さ約12mほどの細長い布から仕立てます。

◆着物の生地 反物

その長い布を、袖や身ごろといったパーツごとにまっすぐ裁断し、縫い合わせていきます。

ですから着物は、型紙を使わず平面の生地を仕立てていきます。

洋服の裁断(カット)は曲線

一方洋服は、体の曲線に合わせて布を裁断していきます。

デザインや体の線に合わせて型紙を先に用意し、胴・袖・衿などのパーツを切り分けてから作製します。

そのため立体的な形を作り上げることができます。

和服と洋服の違い・付属品や縫い方

付属品の違い

着物の場合は、仕立てあげるにあたり付属品はありません。

(補強の芯になる厚めの生地は一部使います)

洋服には、ファスナー・ボタン(ボタン穴)・ポケットなどがつくデザインが一般的です。

パーツの違い

着物のパーツは、「袖・前身ごろ・後身ごろ・おくみ・衿」がすべてです。

人によるサイズの違いは布の裁断する長さで変えますが、1人1人大きなパーツの変化はありません。

洋服の場合は、スカートならスカート部分とウエスト部分のみですが、

上着には袖や衿を含めてパーツが増えますし、1人1人のサイズがみな違うので、その都度測って作る必要があります。

縫い方の違い

◆和裁の縫い方の種類

基本着物は手縫いで、縫い糸を保護する縫い方をします。

洋服は基本ミシンを使い、体に合わせたぴったりのサイズを作ります。

仕立て直しの違い

着物は縫い目をほどくとまた反物の幅の平面にもどり、幅などの変更をして仕立て直しができます。

洋服は基本仕立て直すという考え方はなく、部分的なサイズ直しだけ可能です。

洋服と着物がなぜこんなに違うのか?

あなたも不思議に思うはずです。

洋服と着物がこんなにも違うのはなぜか?

江戸時代までは日本人は着物を着用してきましたが、

明治以降、西洋の文化文明が入り、洋装をする人が男性の中に増えていきます。

西洋化があらゆる場で徐々に進み、女性の衣装も着物から洋服に移行していきます。

着物はそもそも日本の歴史の中ではぐくまれてきたもので、同じ身体にまとうものであっても洋服という概念がありませんでした。

一方洋服は西洋の歴史と文化がはぐくんだもので、全く違う背景を持っています。

着物の長所・メリット

洋服の長所については、いつも着用されているのでよくご存知と思います。

そこで着物の長所・メリットについてまとめてみます。

着物のメリット・体型が少々変わってもOK

着物は、体型が少々変わっても着続けることができます。

理由は、丈や身幅の調節がある程度(数センチ~10センチくらい)できるからです。

大きく体型が変わった場合は、ほどいて仕立て直すことができます。

長期期間着られる

着物はデザインがほとんど変わりません。

そのため色柄が似合わなくなるまで、長期間着ることができます。

上質の絹着物であれば、染め替えて好みの色に変えることで、さらに着続けることも可能になります。

とはいえ着物にも短所やデメリットはあります。

着物の短所・デメリット

着物の短所(デメリット)は洋服と比較するといくつもあります。

- 着るのに時間がかかる

- 活動的でない

- 手入れに費用が掛かるなど。

着物のメリット・デメリットをより詳しくまとめていますので参考にしてください。

着物と洋服の違いは?最も大きな違いと仕立て方/メリットデメリット・まとめ

着物と洋服の最大の違いは、着物は裁断が直線で洋服は曲線であること。

着物のデザインはほとんど変わりませんが、洋服は流行やデザインにより、多くのアイテムがありますね。

一般の男性が洋服を着るようになったのは明治20年代から、女性は戦後からです。

日本の民族衣装として世界でも認められている「kimono」。

日本女性の美しさや個性を引き立たせることができる衣装だと思います。

本サイト「きもの物語」を活用して、着物のこと、帯のこと、疑問に思っていることなどを検索窓にいれてご活用ください。

<関連ページ紹介>

コメント