私たちが着る一般的な着物は「小袖」とも呼ばれています。

なぜ「小袖(こそで)」というかというと・・・

昔(平安時代)は袖口の大きくあいた着物(広袖)を着ていました。

「広袖」の内側の下着として着ていたのが、袖口の小さい着物で「小袖」、今の着物の袖の形のものです。

それが安土桃山時代ごろから、下着だった小袖が表の着物として着られるようになっていきます。

三度の着物変革の歴史

庶民が気軽に着られるものになるまで、着物には大きな変革が三度ありました。

それは、

- 織田信長のおしゃれ革命

- 江戸時代の友禅染

- 明治の化学染料の発明と技術

長い歴史を経て、私たちは今日の着物文化を享受できるようになりました。

着物の変革その1・織田信長のおしゃれ革命

最初の着物の変革は、天下統一をめざした織田信長の時代です。

信長の肖像画を見ると、袖口だけ空いている「小袖」をかたぎぬの下に着ています。

歴史の教科書で見る信長の肖像画の小袖は白ですが、修復のため研究したところ、信長の小袖は、左右の着物生地が違っているのがわかりました。

左右の着物生地が違うという仕立て方は、「片身替わり」と呼ばれます。

◆信長の妹のお市の方の衣装・片身替わり(大河ドラマで着用の展示)

つまり二枚分の着物生地で一枚の着物を作ったということで、贅沢な仕立て方でありおしゃれです。

信長がファッションに熱心だったことの証に、妹のお市さんが着ていた着物が非常に豪勢な贅沢なものだったこともあげられます。

現在復元されているお市さんの着物は、当時二人がかりで織る「空引機(そらひきばた)」と呼ばれる高さ4メートルもの大きさのはた織り機で、複雑な織模様を出しています。

また信長がファッションに関心が高いことが、「信長公記」に記されています。

そこにはのちの天下人豊臣秀吉からのお歳暮で、200枚もの豪華な小袖が贈られ、たいそうお喜びになったということです。

信長の時代に、袖口の小さい今の着物の袖の着物が着られるようになり(袖の丈は今のものより短い)、豪華な織りや刺繍の施された着物が登場します。

そして徐々に着物のおしゃれが広がっていきます。

着物の変革その2・友禅染め

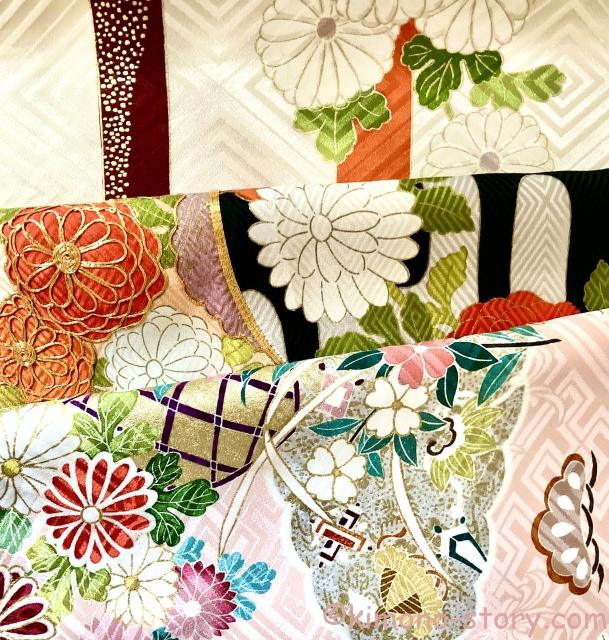

◆京友禅染めの振り袖の生地

着物の変革はその後、江戸時代の友禅染で花開きます。

武士だけでなく裕福になった町人の家庭でも、「刺繍」や「鹿子絞り」といった手間のかかる技法の、豪華な着物が着られるようになります。

当時は小袖の文様や柄を雑誌にした「雛形本」という、今でいうファッション雑誌が出ていました。

それが商人の娘らのおしゃれ心に火をつけていたようです。

だんだんと派手になっていく着物のおしゃれを、お上がとがめ、1683年(天和3年)に「金糸などの刺繍、鹿子絞りを禁止する」というおふれがでます。

そのためおしゃれしたくてもできなくなってしまいました。

そのころ京都の宮崎友禅(斎)という扇絵師の名人が、小袖の雛形を描いて、刺繍や絞りでない美しい着物が描かれるようになりました。

いわゆる「友禅染」のことです。

友禅染の技法で、繊細で多種類の色絵が、華やかに表現できるようになります。

そして美しい絵柄の着物が広まることに。

刺繍や織り絞りといった豪華な着物よりは安くなったものの、まだまだ高価であり裕福な町人の娘しか着ることができませんでした。

着物の変革その3・化学染料と型染めで庶民にも

◆小紋の着物生地

染色の美しい着物が庶民にも着られるようになったのは、明治になってからです。

江戸末期(1856年)にイギリスで発見された化学染料を日本が輸入したことがきっかけで、染色の革命が起こります。

研究を重ねたのは広瀬治助(ちすけ)さんで、友禅染をされていた方。

化学染料を着物の染めに使うため、京都の毛織物職人さんに教えをこい、3年の歳月をかけて化学染料と相性のよいのりをみつけました(色糊)。

その後広瀬治助さんは、「型友禅」という、いくつもの型に染料を置いて重ねていくことで、手早く美しい模様を表現できる技法を開発しました。

そのことで、量産できるようになり、今までの10分の1の値段で着物ができあがるようになります。

ここにきてようやく庶民も色鮮やかな着物をまとうことができるようになります。

それまで庶民は縞や格子といった単純な柄の着物を着ていたので、町中が華やかに彩られるようになります。

着物 小袖の千年の歴史で三度の変革が・きものの美は続く・まとめ

現代の着物になるまでの着物の歴史には、大きな変革が三度ありました。

歴史背景を知ると、現代の友禅染の価値や染色方法などにも興味がわいてきますね。

また昔と変わらぬファッションへの想いは、これまでずっと続いてきたのですね。

日本の着物には、美しく素晴らしいデザインや色彩があり、あこがれやトキメキを感じずにはいられません。

友禅染は染色しているのに、洗っても色が落ちないのはなぜ?それは、色が交じり合わないよう、糊で防波堤を築いて場所ごとに色を塗り分けているからです。

豆汁(ごじる)という豆の汁を絵の具にまぜておき、ぬるときに炭火であぶり、その際たんぱく質が熱でかたまることで、着物生地に色が定着します。

この発明(発見)によって、複雑な絵模様を描けるようになりました。(きらこよしえ)

<関連ページ紹介>

◆着物と浴衣の違い

◆着物を着てどこへ行ったらいい?

NHK歴史秘話ヒストリア(20170113放送)を参考にさせていただきました。ありがとうございました。

コメント