◆市松模様の和室の灯り

鬼滅の刃でお馴染みの炭治郎(たんじろう)の着物の柄、市松模様。

市松模様というのは、正方形を縦横に並べた模様。

広い意味では、二つの色が交互に現れる四角の連続模様をいいます。

日本では江戸時代にはやり、世界中で古くから用いられています。

染織品・工芸品に多く利用され、中に細かな文様を入れる市松柄もあります。

- 市松模様の意味・込められた思い

- 市松模様の別名

- 市松模様が使われているもの

- 和柄、炭治郎の柄との違い

についてお伝えしますね。

市松模様の意味と込められた思い

市松模様の意味

碁盤目状の格子が色違いで交互に並べられていて、

その柄が際限なく続いていることから、「繁栄」の意味が込められています。

子孫繁栄、事業拡大の意味で使われる柄です。

繁栄・拡大の意味で、ほかに商売盛繫盛・延命長寿などを意味するとされていて、縁起の良い模様です。

東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムでも、白と黒の市松模様が使われていましたね。

令和の時代を表す柄と言えるかもしれません。

市松模様に込められた思い

市松模様は、黒と白、または他の色の交互の正方形で構成される伝統的な日本のデザインパターンで、多くの日本の芸術や文化、特に衣服や装飾品に見ることができます。

この模様はシンプルでありながらも目立ち、格子模様の一種ともいえます。

市松模様の名前の由来は、日本の古典的な盤面ゲーム、碁や将棋の盤の模様に似ていることからきています。

碁や将棋は戦略と知力を要するゲームであるため、この市松模様はしばしば計画や戦略、知恵を象徴するとも言われます。

さらに市松模様は、平等性やバランスを表すことがあります。

その理由は、市松模様が等しく交互に配置されていること、つまりバランスと一貫性が保たれていることからです。

また、市松模様は古代から日本の神社や仏閣でよく用いられ、特に浄土真宗の僧侶の法衣に見られます。

これは、万物が等しく存在するという仏教の概念を象徴しています。

全ての色が等しく交互に配置される市松模様は、人間や生き物、世界全体が等しく存在し、互いに関連し合っているということを示しています。

以上のように、市松模様は計画、戦略、平等性、バランス、そして全ての存在の相互関連性を象徴していると言えるでしょう。

そのシンプルさと深い意味や思いが、このパターンを日本の伝統文化に根ざすものとしています。

市松模様の由来

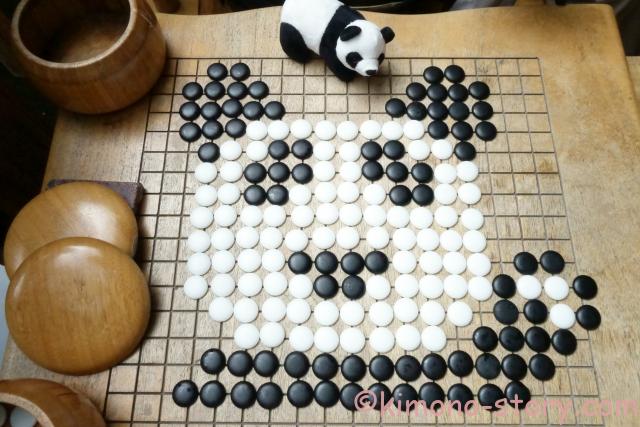

◆碁盤 碁石

市松模様の由来は、古代の盤面ゲームである碁や将棋に関連しています。

碁や将棋の盤は黒と白の交互の格子模様を持っており、これが市松模様の原型となったと考えられています。

名称自体は、日本語の「市松」が「碁盤」を意味するという説と、「将棋の盤」を意味するという説があります。

いずれの場合も、碁や将棋の盤に見られる交互の正方形の模様が由来となっています。

また、「市松」の名称は、古来からのこの模様の形状に由来するとも考えられています。

一説によれば、「市」は「直線」を、「松」は「交差」を意味するとされ、これが市松模様の直交する線の配列を指しているとも言われます。

このような市松模様は、古代から日本の生活のあらゆる面で使用されてきました。

さらに市松模様は、全ての存在が等しく、互いに相互関連しているという仏教の概念を象徴するために、特に浄土真宗の僧侶の法衣に使用されることが多いです。

以上のように、市松模様の由来は、碁や将棋の盤の模様、古代の生活や芸術、そして仏教の教えなど、多くの要素が融合したものと言えます。

市松模様の別名

別名は数種類あり、中でも以下の三つはよくつかわれます。

- 石畳文(いしだたみもん)

- 碁盤縞(格子)

- 霰文(あられもん)(有職文様の地紋に織り表される場合)

いずれも形式は同じものです。

市松模様が使われているもの

市松模様は日本文化の多くの部分に使われています。

具体的には以下のようなものがあります。

<衣類>

◆市松模様の毛布

浴衣や着物の一部、特に子供用のものに市松模様がよく使われます。

また、柔道着や剣道着などの武道の装束、および寺院の僧侶の法衣にも見られます。

<陶磁器>

◆市松模様の豆皿

市松模様は皿や茶碗、花瓶などの陶磁器にもよく見られます。

<紙製品>

◆市松模様の和紙

和紙のデザインや包装紙、折り紙、書道の背景などにも使われます。

<インテリア>

◆市松模様のカーペット

市松模様は壁紙や床のタイル、畳、カーペット、布団などにも使われます。

<工芸品>

◆市松模様の草履

竹細工や漆器、着物人形などの工芸品にも使われます。

<おもちゃ>

特に伝統的なおもちゃ、たとえばこまやだるまなどにも使われます。

以上のように、市松模様はさまざまな場面で見ることができ、その美しさとシンプルさから非常に人気のあるデザインです。

市松模様の着物や帯

日本の伝統的な柄ですから、着物や帯にも現代でも市松模様は使われます。

◆市松模様の帯

市松模様の半幅帯、十字絣が中に織られています。

◆市松模様の着物柄

◆市松模様の着物

少しだけ縦長ですが、これくらまでは市松模様と呼ばれます。

炭治郎の柄との違い

◆炭治郎の羽織の緑色と黒色

「鬼滅の刃」主人公・炭治郎が着用している羽織は、黒と緑色の市松模様ですね。

現代では二つの色が交互に現れる四角の連続模様すべてを市松模様といっています。

ですから炭治郎の羽織の模様だけでなく、二つの色が交互に現れる四角の連続模様ならすべて市松模様です。

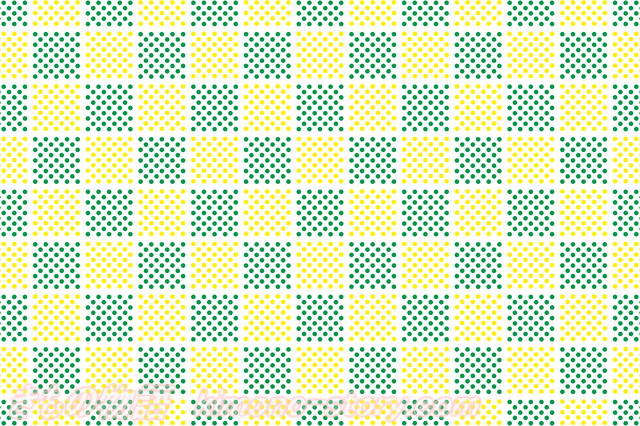

◆市松模様の例

中に模様があるものも最近はよくみかけます。

◆インタビューボードとしてよく使われる白と青の市松模様

記者会見のインタビューボードとして、白黒の市松模様、白青の市松模様がよく使われていますね。

多分前に立つ人が際立つため、使われているのだと思います。

和柄の市松模様の意味と込められた思い/炭治郎の着物柄/何に使われている?まとめ

市松模様は古くから日本で使用されてきた伝統的な模様で、少なくとも江戸時代まで起源をさかのぼることができます。

江戸時代には、市松模様は幅広い物品、特に衣服や陶磁器に用いられました。

特に子供の着物に多く使われ、これは子供たちが成長と共に知恵と知識を積み重ねることを願う象徴とされていました。

現代でも、市松模様は着物や陶磁器、インテリアデザインなど、日本の生活のあらゆる面で広く使用されています。

そのシンプルな美しさと深い象徴性は、今もおしゃれで洗練された日本文化の象徴的な一部となっています。

<関連ページ紹介>

◆「麻の葉模様」柄に託す意味や由来・ねずこの着物柄で魔除けや成長願う

◆千鳥柄とは、意味(着物)季節は?秋冬向きの模様?

◆絵羽模様の特徴・意味・柄・きものの絵羽模様・仕立て方

コメント