秋が深まり寒さを感じるようになったら、最初の防寒はまず羽織(はおり)。

羽織を着るのは、紅葉の頃から桜が咲く頃まで。

さらに寒さが厳しくなれば、羽織の上からショールやコートを着用して防寒をしましょう。

最初に羽織とは、そして羽織の種類や着方について詳しくお伝えします。

羽織とは

◆着物に羽織を着た女性・男性

羽織は、着物の上に重ねて着るアイテムです。

正装の一部として、また防寒や塵除けの役割、さらにはオシャレとしての要素も持ち合わせているため、多様な目的で利用されます。

羽織の歴史とその起源

羽織は、日本の伝統的な衣服の一部として長い歴史を持っています。

平安時代には、既に上流階級の間で「袴」や「直衣」などとともに使われていました。

しかし、現在の形に近い羽織が広く用いられるようになったのは江戸時代中期以降です。

それ以前の羽織は、今とは異なる形状をしていたと言われています。

江戸時代になると、武士や町人の間で羽織は一般的な衣装として広まり、特に都市部では男性の正装としての位置付けを確立しました。

また、これと並行して女性も羽織を着用するようになりました。

羽織はいつ、どのようなシチュエーションで使用されるのか

羽織は、元々は外出時の正装や寒さ・塵埃から身を守るためのアイテムとしての側面が強かったです。

しかし、時代が進むにつれて、その利用シチュエーションは多様化してきました。

正装として

結婚式や成人式、卒業式などのフォーマルな場面での着用が一般的です。

防寒・塵除けとして

冷え込む季節や外出時に、着物の上からさらに羽織ることで、寒さや埃から身を守ります。

オシャレ着として

モダンなデザインや色使いの羽織は、単なる機能性だけでなく、ファッションとしての側面も持ち合わせています。

現代でも、伝統的なシチュエーションに留まらず、カジュアルな場面や日常のファッションとして取り入れる人も増えてきました。

羽織のデザインや素材、色のバリエーションが豊富になったことも、その背景にあると言えるでしょう。

女性の羽織・ 羽織の種類

柄やデザイン、素材による羽織の種類

無地の羽織:色無地や単色の羽織は、比較的シンプルで、様々なシチュエーションでの着用が可能です。素材には絹やポリエステルなどが使用されます。

柄物の羽織:花柄、幾何学模様、抽象的なデザインなど、様々な柄が存在します。季節やシチュエーションに合わせて選べるのが特徴。

絽や紗の羽織:夏向けの薄手の素材で作られており、涼しげな印象を与えるもの。透け感があり、風通しが良いのが特徴です。

伝統的な羽織と、現代のアレンジされた羽織の違い

伝統的な羽織は根強い人気があり利用されていますが、現代はアレンジがきいた羽織も登場しています。

どのように違うかみてみましょう。

伝統的な羽織は、一般的には正絹や絹のような光沢がある素材を使用しています。

形は比較的シンプルで、裾や袖などのディテールに工夫が凝らされることが少ない。

伝統的な柄や色使いが中心となります。

現代のアレンジされた羽織

素材のバリエーションが増え、綿やポリエステル、レーヨンなども使用されるようになりました。

デザイン面でのアレンジが豊富。

袖の形や裾のカット、ポケットの追加など、モダンな要素が取り入れられています。

伝統的な色や柄だけでなく、現代的なデザインや色使いも増えてきています。

また、ブランドやデザイナーによって独自のスタイルを持つものも。

これにより、伝統的な羽織の魅力を持ちつつ、現代のライフスタイルやファッションセンスに合わせてアップデートされた羽織も楽しめるようになっています。

羽織の丈の長さによる種類

女性の羽織は丈の長さによって何種類かあり、呼び名も変わります。

- 本羽織

- 長羽織

- 中羽織

- 茶羽織

と呼び分けています。

好みや目的に合わせて選びます。

それぞれの特徴を説明しますね。

本羽織とは・特徴

本羽織とは、本来は着物の格をあげるために着るものです。

- 黒一色で染めたものを「黒紋付羽織」

- 一色で染めたものを「色無地紋付羽織」

- 絵羽模様で柄を華やかに施したものを「本羽織」

と呼んでいます。

既婚女性のが着るもので、黒紋付や色無地紋付は、結婚式はじめ格式のある行事のときに。

絵羽模様の柄の羽織は、観劇やお正月などのよそ行き用に。

長羽織とは・特徴

膝より下まで丈がある羽織を、「長羽織」と呼んでいます。

おしゃれ用の着物に羽織るものです。

絵羽模様に近い背模様・ワンポイント模様・無地が主流。

中羽織とは・特徴

◆中羽織の例

中羽織といえば羽織の代名詞のようなもので、羽織といえばまず中羽織のことを指します。

中羽織の特徴は、

- 丈は膝上まで

- 袖の部分にマチが付いている

一般的な外出用の羽織です。

着物の柄をそこなわないような、落ち着いた柄付けのものが主流です。

◆中羽織の例

茶羽織とは・特徴

◆旅館の茶羽織

最後に茶羽織について。

茶羽織は中羽織と同じ見た目ですが、裾が短くマチが無いものが茶羽織です。

茶羽織は家庭内で防寒を目的として着用するものです。

そのため地味な色で仕立てられているものがほとんどです。

現代では旅館の浴衣の上に着るものとして定着しています。

羽織の着方・室内では衿は

羽織は洋服でいうと、ジャケットやカーディガンと同じ扱いの衣類です。

そのため防寒用ではありますが、室内で脱ぐ必要はありません。

いすや座布団に座るときは、裾をはねてお尻にしかないように着席します。

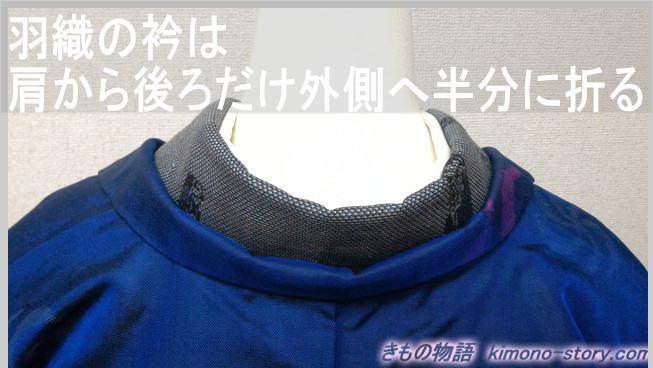

衿は後ろを半分に折る

羽織の衿は、肩から後ろを半分の幅に折って着用します。

羽織は防寒用としてだけでなく、

装いに変化をつけるため、また室内での温度調節にも適しています。

羽織の袖幅と袖丈について

羽織の袖幅(手首までの長さ)は、着物の袖の幅より1~2センチ長く仕立て、着物の袖が見えないようにします。

また羽織の袖丈(たもとの底までの長さ)は、着物の袖の丈より1~2センチ短く仕立て、着物の袖が落ち着くようにします。

羽織を仕立てる生地について

羽織の仕立ては本来「羽尺」という「羽織に適した長さの反物」で仕立てます。

ただ現代では「羽尺」の生産量も減っているため、

着物用の反物(着尺といいます)から仕立てることもあります。

羽織はいつ着ますか?種類と着方紹介・室内では/椅子にすわるときは・まとめ

羽織は紅葉のころから桜が咲くころまでが着用の目安です。

最もポピュラーな羽織は「中羽織」で膝上丈の羽織。

ひざ丈より長い「長羽織」はエレガントな印象になります。

室内で脱ぐ必要はなく、座るときは裾をはねます。

<関連ページ紹介>

◆羽織と着物用コートの違いは?着る場面・注意すること

◆羽織や着物コートの衿は折る?折らない?着こなし方紹介

◆着物のときの防寒ショールとは・ショールストールの羽織り方・巻き方

コメント