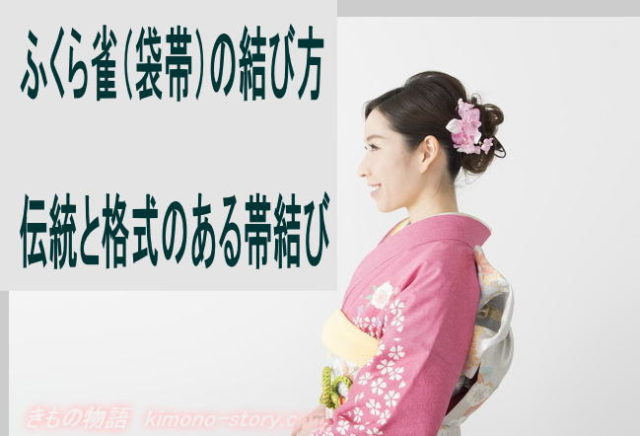

「ふくら雀」とよばれる袋帯の変わり結びを説明します。

「福良雀」(ふくらすずめ)とも書きます。

◆ふくら雀の帯結び

ふくらんだ雀の姿を正面から見て、羽根を伸ばした姿を図案化したものを、

昔から着物や帯の柄などに用いています。

ふくら雀の意味とかわいらしさ

「ふくら雀」は、寒い冬に全身の羽根毛に空気をいれてふくらませて、寒さをしのいでいる雀で、

文様が愛らしく、福と繁栄を願う意味がある縁起のよいものとして、

特に子供の衣類や持ち物に多用されていました。

どんな背丈の方でも、若々しく愛らしい雰囲気のある結びです。

皇室の方も結ばれる伝統的な帯結び・ふくら雀

◆ふくら雀

振袖の帯結びとして、お見合いや結納などで結ばれることの多い伝統的な帯結びです。

皇室の雅子さま紀子さまが、結納の際にこの「ふくら雀」を結んでいました。

ふくら雀の帯結びに向く年齢

ふくら雀という帯結びは、振袖に使われることが多い伝統的な帯の結び方のひとつです。

振袖は、未婚の女性が正式な場や成人の日、結婚式などの特別な場面で着るものとされています。

振袖を着るのは、主に10代後半から20代の未婚の女性が多いので、ふくら雀の帯結びも同様の年齢層に適していると言えるでしょう。

ただし、帯の結び方や着物の選び方は個人の好みや流行にも左右されるため、絶対的な年齢制限があるわけではありません。

では「ふくら雀」の帯結びを、順をおって説明しますね。

ふくら雀の袋帯

◆ふくら雀の織りの袋帯

この袋帯が、ちょうどふくら雀の模様ですのでご覧ください。

ふくら雀(袋帯)の結び方・解説

1・手先を下にしてひと結び

手先を60センチほどとって、胴にぴったりと二巻きし、

手先を下にしてひと結びします。

2・手先とたれ元にひだをとる

手先とたれ元に「三山五枚ひだ」をとって、ゴムで留めておきます。

ゴムはひだの端の方と、20センチくらいの位置です。

◆三山五枚ひだ

三山五枚ひだです。

左側にたれ元で作ったひだ、右側に手先で作ったひだにします。

3・帯枕をおく

結び目の横に左右並べて、帯揚げをかけた帯枕を置きます。

帯枕の紐をしっかり前で締め、

帯揚げはあとで飾るので前に回し軽く結んでおきます。

4・箱ひだをとる

◆箱ひだの裏側

たれの元の方から60センチくらいのところに、「箱ひだ」をとります。

「箱ひだ」の裏はこんな風になります。

5・箱ひだに仮紐をかける

「箱ひだ」に仮紐をかけ、背中に密着するように、

羽根の内側を通して前で結びます。

6・余りの帯の処理

たれをはねてみると、こんな風になっています。

ここに余っている帯は、胴に巻いた帯の内側に、

たたんで上から入れておいてもよいです。

7・お太鼓の形を整え帯締めをする

お太鼓の形を整えて、帯締めをお太鼓の底に通して、

前でしっかり結びます。

8・羽根の形・全体を整える

羽根の端のゴムをとり、羽根の形を整えます。

帯揚げを飾って、全体の形をととのえて完成です。

羽根は肩から少し上にでるくらいにします。

9・ふくら雀の帯結び完成

◆ふくら雀の帯結び完成

ふっくらとした愛らしい「ふくら雀」の帯結びが完成です。

お見合いや結納だけでなく、成人式の振袖姿にも向いています。

かわいらしい印象のお嬢さんによくにあう、日本の伝統的な帯結びです。

ふくら雀の結び方 袋帯/詳しく解説/カワイイ伝統と格式のある結び・まとめ

「ふくら雀」の帯結びは、寒さをしのいでいる雀の姿で「福良雀」(ふくらすずめ)とも書きます。

愛らしい文様として、昔から子供の衣類や着物によく描かれていました。

「福と繁栄を願う意味がある縁起のよいもの」です。

振袖の帯結びとして伝統と格式のある場で結ばれます。

<関連ページ紹介>

◆文庫結び(袋帯)の結び方・やり方手順を詳しく/清楚な振り袖の装いに

◆袋帯で立て矢結びの結び方・やり方を詳しく解説

◆訪問着の替わり結び・カンタンおすすめ・パーティーに華を

コメント