マジョリカお召(めし)とは何ですか?

「マジョリカお召」というのは、金糸・銀糸を多用した洋風の柄のお召です。

新潟県の十日町で昭和34年から4年間だけ織られた織物。

カラフルで明るい色調が特徴で、当時大ヒットしました。

マジョリカお召の着物はどんなきもの?見分け方

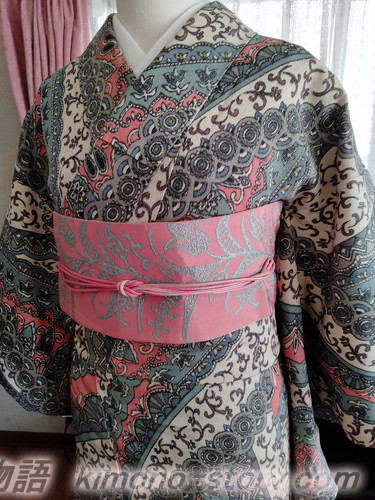

◆マジョリカお召の着物 新潟県十日町産

マジョリカお召の着物の特徴や見分け方を詳しく紹介しますね。

柄が独特・マジョリカお召の特徴

異国情緒のある模様は、地中海のスペイン領マジョリカ島特産のマジョリカ陶器をイメージしておられたものだそう。

お城や鳥、洋花などが、写実的あるいは幾何学模様などで表現されています。

金糸・銀糸を緯糸にして華やか

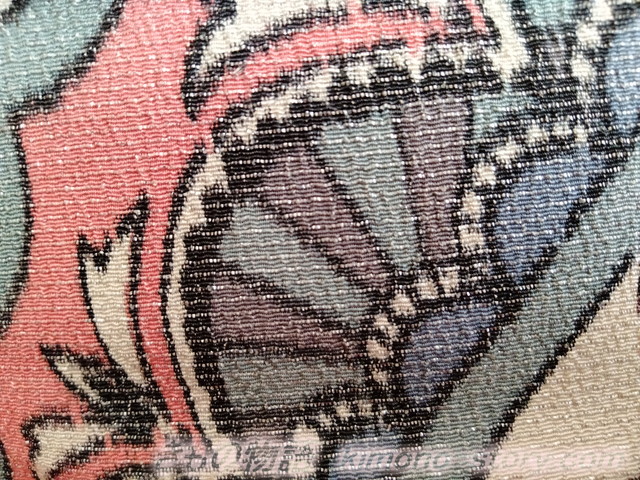

◆マジョリカお召の着物のアップ

銀糸を緯糸(よこいと)に通してあるものが多く、この着物もそのひとつです。

金糸や加工した色糸をふんだんに使用しているものもあります。

そのため見た目はキラキラっと輝いてみえます。

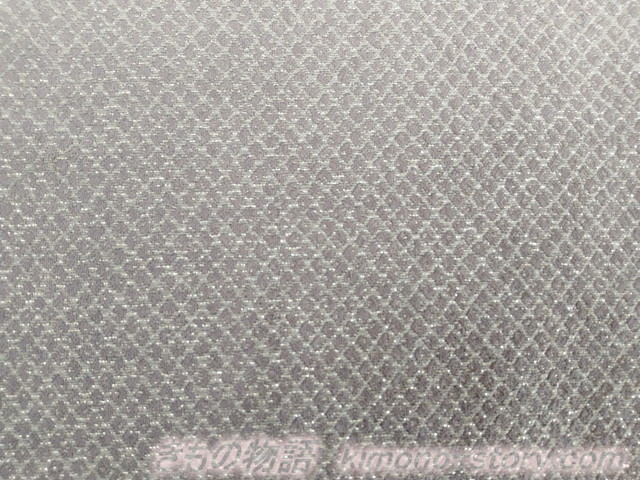

◆マジョリカお召 銀通しのアップ

こちらは縦の色糸に、色糸と銀糸の緯糸通しの着物生地です。

表面のシボが小さいので、十日町産ではないかもしれません。

人気の高いマジョリカお召にあやかって当時模造品が多く出たそうなのです。

織り方に特徴があるマジョリカお召

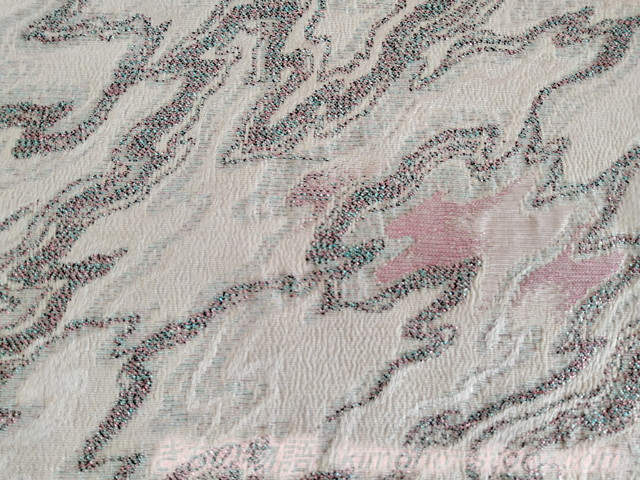

◆マジョリカお召のアップ・A

マジョリカお召の織り方は、精錬して染色した絹糸に、強いよりをかけてからのり付けした緯糸を使って織ります。

その後湯通ししてのりを落とすことで、撚りが戻り細かいシボができます。

細かいシボといっても「強撚糸」といわれる強い糸の撚りによるものなので、

シャリ感のある風合いで、光沢があります。

また重さも平織のものよりずっと重くなります。

◆マジョリカお召・Aの裏側

裏側を見ると、光沢のある緯糸を織り込んでいます。

マジョリカお召のお召とは

お召(御召・おめし)というのは、御召縮緬の略です。

徳川第11代将軍・家斉が好んで着用していた着物が、強い撚りをかけて織り上げた絹織物の生地であり、

将軍家の着物(御召料)としたことから、高貴な方のお召し物という意味で、御召という名前がついたと言われています。

お召は細かいシボが特徴の絹織物で、先染めの着物としての高級品とされています。

マジョリカお召って何?/特徴見分け方/銀糸使いの昭和にはやった着物・まとめ

マジョリカお召は、スペインのマジョリカ陶器をイメージした柄ゆきで、銀の緯糸が通るのが一般的な華やかな着物。

一世を風びし人気がありましたが、他の産地から粗悪な模造品や化学繊維を用いた廉価品が生産されるようになったそうです。

そのため昭和40年には生産量はゼロに。

シャリ感のあるお召縮緬は、とてもおしゃれでかわいらしい一面をもっています。

マジョリカお召を現在お召になる人は少ないですが、「かわいい柄」と思う女性も多いのではないでしょうか。

マジョリカお召は今日でも収集家や伝統的な日本の衣装に興味を持つ人々によって高く評価されています。

このような伝統的な織物は、日本の歴史や文化の理解において重要な役割を果たしているといえますし、現代においてもその価値が認められています。

メルカリやリサイクル着物店で見つかりますよ。

私はがま口バッグにリメイクして愛用

◆マジョリカお召の着物からリメイクしたがま口バッグ

私はマジョリカお召のしっかりした生地が好きなので、がま口バッグにして愛用しています。

模様は和風なので、もしかすると本物じゃないのかもしれません。

ベンリー口金で作っていますから参考にどうぞ

カジュアルな着物との相性もばっちりです。

銀通しの緯糸はたっぷりはいっています。

◆マジョリカお召B 銀通し 菊柄

◆マジョリカお召B 銀通し 菊柄の裏側

<関連ページ紹介>

◆博多織の種類と特色(男帯・八寸名古屋の写真)

◆黒い帯にある着物・合わせやすいしキチンと感がでます

◆十日町雪まつり

コメント