染めの着物とは、白い反物に染色してから仕立てる着物です。

染色の方法は、この二つにわかれます(ろうけつ、絞りを除く)。

- 手書きで模様を描いていくもの

- 型をあてて色をおき模様を染めていくもの

手書きで模様を描くものは、自由で繊細な絵柄が表現できます。

振り袖、留袖、訪問着などの着物です。

型をあてて色をおき模様を染めていく染色方法は、その型の模様が繰り返し表現されます。

では詳しくみてみましょう。

手書きする染色方法

手書きで模様を描いていくものには、

- 京友禅

- 加賀友禅

- 東京友禅

などがあります。

これら三つの友禅を三大友禅と呼んでいます。

それぞれの特徴をおおまかにまとめますね。

京友禅とは・特徴

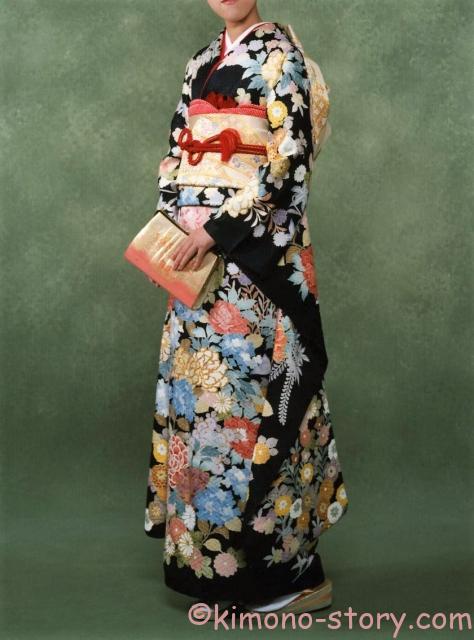

◆京友禅 振袖

「京友禅」は、日本の着物を代表する華やかさと技術が凝縮された素晴らしい染物です。

日本の着物というと、この「京友禅」を指すこともあります。

京友禅の歴史

京友禅は、17世紀頃から続く日本の伝統的な染色技法で、特に京都で発展したことからこの名前が付けられました。

高度な技術と芸術性を持つ友禅染めは、和服や帯、袋物などに使用されることが多く、その美しいデザインと色彩は多くの人々から愛されています。

京友禅の特徴・特色

- 鮮やかな色彩: 京友禅はその鮮やかな色彩が特徴的で、繊細なグラデーションや細かい柄が描かれます。

- 手描きの技法: ほとんどが手作業で行われ、特に手描きの線画が重要なポイントです。

- 耐光性: 京友禅の染色は耐光性に優れており、長時間日光にさらされても色褪せしにくい。

- 多彩なデザイン: 伝統的なものから現代的なデザインまで、幅広いバリエーションが存在します。

京友禅の染色方法

- 下絵: 素材に下絵を描く。この下絵が友禅のデザインの基本となります。

- 糊置き: 描いた下絵の線上に、防染糊(染料が染み出さないようにするための糊)を置く。

- 染色: 指定された色で染料を塗り、糊の部分は染められないので、きれいな線を維持することができます。

- 蒸し: 染料を固定するために、蒸気で処理する。

- 糊落とし: 糊を落として、染めた部分と非染め部分の区別を明確にする。

- 仕上げ: 洗濯やアイロンがけなどの仕上げ作業を行う。

以上が、京友禅の特徴や染色方法の大まかな概要です。

この技法を習得するには長い修行や経験が必要とされ、高度な技術を持つ職人が後継者へと技を伝えています。

京友禅の「型染め」の特色

京友禅には型染めという染色技法もあるので、型染めの特色について概要を紹介します。

京友禅の型染めとは、特製の木製の型紙(型板)を使用して染料を布に押し付けることで模様を表現する染色技法の一つです。

京都の友禅染めの中で、型染めは大量生産に向いているため、多くの商品やお土産にも使用されています。

京友禅の型染めの特徴

- 均一な柄の再現: 一つの型紙を使って何度も同じ模様を染めることができるため、均一で揃った柄の表現が可能です。

- 大量生産に適している: 手描きや手塗りと違い、型を使って短時間で多くの布を染め上げることができます。

- 繊細な模様も可能: 細かいディテールまでしっかりと表現されるのが型染めの特長です。

京友禅の型染めの方法

では型染めの方法は以下のような行程をたどります。

- 型紙作成: まず、染めたい模様に合わせて木製の型紙を作成します。

- 糊上げ: 型紙を使用して、防染糊を布に押し付け、模様の形を布上に再現します。

- 染料塗布: 糊の上から染料を塗布します。この際、糊がある部分は染料が染み込まないので、模様が明確に現れます。

- 蒸し: 染料を固定するために、蒸気で処理します。

- 糊落とし: 糊を洗い落とし、完成した模様を鮮明にします。

- 仕上げ: 洗濯やアイロンがけを行って、最終的な製品を仕上げます。

このように、京友禅の型染めは独特の技法と手法を持っており、多くの製品でその美しさが楽しまれています。

加賀友禅とはその特徴

加賀友禅は、石川県加賀地方で発展した日本の伝統的な染色技法です。

京友禅と同じ友禅染めの一種でありながら、加賀の地域性を反映した独特のスタイルを持っています。

花は小さめで、木の葉には「虫食い葉」が描かれ、模様の端を濃く中心を薄くするぼかしの技法が用いられます。

加賀友禅の特徴

- 五色の使用: 伝統的な加賀友禅は、藍、臙脂、黄土、草、古代紫の5色を基本として使用します。

- 自然や風景をモチーフに: 加賀の四季を感じさせる雪の結晶や柳、流水などの自然や風景がよくモチーフとして使われます。

- 大胆なデザイン: 加賀友禅は一見シンプルですが、大胆な配置やデザインが特徴です。

加賀友禅の染色方法

- 下絵: 染めたいデザインを紙に下絵として描く。

- 型打ち: 下絵に沿って、特製の紙を使い、模様を布に転写します。

- 糊置き: 転写した模様の線上に、防染糊を置いて布の染色部分と非染色部分を分けます。

- 染色: 糊で囲まれた部分に、指定の色の染料を塗り込みます。

- 蒸し: 塗布した染料を布に定着させるために、蒸気で処理します。

- 糊落とし: 糊を洗い落として、鮮やかな染め上がりを現します。

- 仕上げ: 最後に洗濯やアイロンがけをして完成となります。

以上が加賀友禅の基本的な特徴と染色方法です。

その地域性や歴史背景から生まれた独特の美しさは、多くの着物愛好者からも高く評価されています。

東京友禅とはその特徴

東京友禅は、主に東京都で発展した友禅染めの技法です。

江戸時代に伝わった染色技法が基盤となっており、独自の発展を遂げてきました。

「東京友禅」は江戸友禅ともいいます。

藍、茶、白など渋くてあっさりした色使いをするところに特徴があり、模様は小さめで粋でモダンな印象です。

東京友禅の特徴・特色

- 精緻なデザイン: 東京友禅は、繊細な描写と精密なディテールが特徴です。

- 色彩の鮮やかさ: 明るく、洗練された色彩が特徴的で、特に藍染めとの組み合わせがよく用いられます。

- 都会的・現代的: 他の地域の友禅と比較すると、より現代的で洗練されたデザインが多い傾向があります。

- 多彩なモチーフ: 伝統的なものから現代的なものまで、幅広いデザインが存在します。

東京友禅の染色方法

- 下絵: まず、染めたいデザインの下絵を紙に描きます。

- 転写: 下絵を布に転写します。これは、下絵と布を重ねて針で穴を開け、染料を布に擦り込むことで転写します。

- 糊置き: 転写した線の上に、防染糊を置いて布の染色部分と非染色部分を分けます。

- 染色: 糊で囲まれた部分に、指定の色の染料を手で塗り込みます。

- 蒸し: 塗布した染料を布に定着させるために、蒸気で処理します。

- 糊落とし: 糊を洗い落とし、鮮やかな染め上がりを明確にします。

- 仕上げ: 最後に洗濯やアイロンがけをして完成となります。

このように、東京友禅はその独自の特色と、伝統を継承しながらも現代的な感性を取り入れたデザインで多くの愛好者に支持されています。

型染めとはその特色

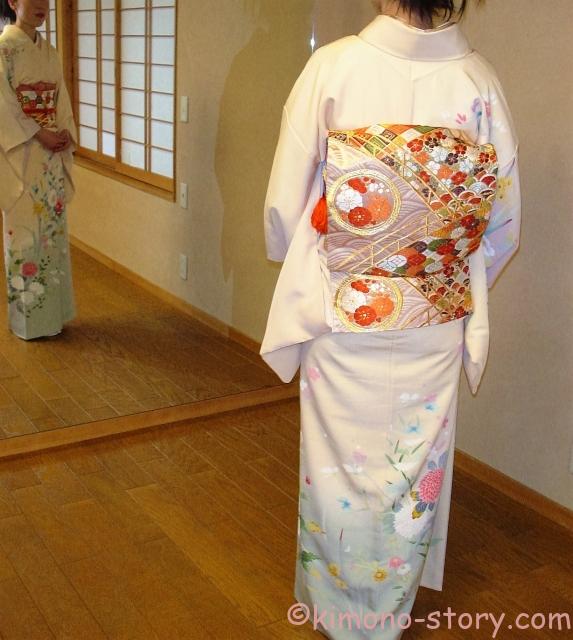

◆型染めの着物の一例

型染めとは、木製や金属製の型紙を用いて染料を布に押し付け、模様を作る染色技法です。

その方法により、同じデザインを繰り返し高精度で布に再現することが可能となっています。

型染めの特徴・特色

- 均一な模様の再現: 一つの型紙を使用することで、均一で規則的な模様を効率的に再現できます。

- 大量生産に適している: 型を使用することで、一度に多数の布を同じ模様で染めることができるため、大量生産が容易です。

- 明瞭な線と色彩: 型染めは、鮮明な線や色の区別がはっきりとした模様を生み出します。

- 繊細なデザインの再現: 精密に作られた型紙を使用することで、繊細なデザインもきれいに染めることができます。

型染めの染色方法

- 型紙の作成: 染めたい模様に合わせて、木や金属で型紙を作成します。

- 布の準備: まず、布を平らに広げ、型染めを施すための準備をします。

- 染料の塗布: 型紙に染料を塗り、その型紙を布の上に押し付けて模様を転写します。

- 蒸しまたは乾燥: 布に染料をしっかりと定着させるために、蒸したり乾燥させたりします。

- 仕上げ: 染料がしっかりと定着したら、余分な染料や化学物質を洗い落とし、アイロンで仕上げます。

型染めは、伝統的な染色技法の一つとして、日本をはじめとする多くの国々で長い歴史を持つ技法です。

着物の模様としては、ところどころに模様があるもの、全体に華やかに模様表現するものなどあります。

いずれも着物の種類では「小紋」とよばれます。

染めの着物とは・種類/染色方法・京友禅/加賀友禅/東京友禅の特色・まとめ

日本三大友禅といわれる、友禅について、特色や染色技法をまとめました。

華やかな京友禅、清楚で上品な加賀友禅、現代的で洗練された東京友禅。

日本が誇る素晴らしい着物の美の世界がそこに結集されています。

<関連ページ紹介>

◆織りの着物とは・大島紬を例に・糸の染め方・紬の着物の例

◆小紋の着物とは・染め方・いつ着る?帯合わせコーディネート

◆和服と洋服の違いは何?最も大きな違いと仕立て方・長所メリット

コメント