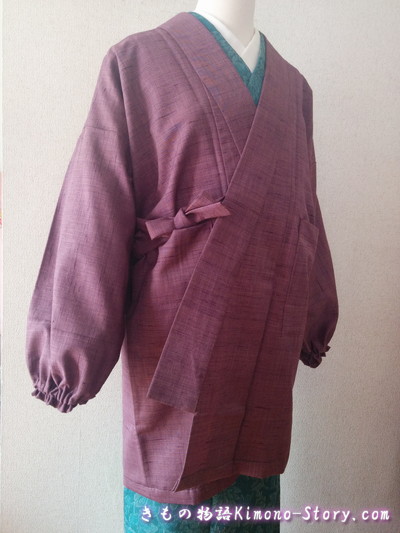

◆着物をリメイク・割ぽう着(上っ張り)に

着物から割ぽう着(上っ張り)にリメイクしました。

上っ張りといっていいのか、上着というのか、はたまたチュニック?

いずれにも見える、使いやすい上着です。

着物をほどかず衿もそのままで、作り方は簡単ですよ。

「和洋兼用」でいつでも着られるので、きっと使いやすいと思います。

衿を生かしてリメイク割ぽう着/上っ張りの特徴

◆着物からのかんたんリメイク

<特徴>

- 直線断ちの直線縫い

- 着物衿をいかすので短時間で作れる

- 利用期間は秋~冬、春先と長い

- 通常の割ぽう着より防寒に優れている

- 前で紐を結ぶので着やすい

見本はウール素材の着物をリメイクしたものです。

後ろ姿はこのようになります。

◆着物の上に羽織った後ろ姿

半幅帯で文庫結びをして、羽織っています。

紐で調整できるので、帯をつけていても着られます。

では作り方です。

羽織ものとしても重宝

上っ張りというのは「羽織もの」という意味で、ちょっとした防寒や汚れ防止的な意味合いです。

木綿の着物からのリメイクなら、作業向きで洗いやすいものができあがります。

便利上着・きものリメイク割ぽう着(羽織もの)の作り方

用意するものを紹介

<用意するもの>

- ウールの着物一枚

- 断ちばさみ

- ミシン

- アイロン・アイロン台

- 縫い糸・針・糸・糸切ばさみ

- 物差し

- 袖口用ゴム

※ここではウールのひとえの着物で説明しています。木綿のひとえ着物からでも使いやすい上っ張りができます。

リメイク方法・作り方

まず下準備をします。

- 掛け衿が取れるようなら取り除く

- いしきあては取り除く

- 袖幅は出来上がりが26センチになるよう、たもとをまっすぐ切り離す(縫い代1.5センチとする)

- 必要な長さの位置で裾を切り離す(縫い代3センチとする)

※私は出来上がりの裾線が肩山から90センチになるようにしました。

では作業に入りましょう。

ステップ1・裾を作る

最初に裾をつくります。

裾をまっすぐに切り落とす(この場合は90+3=93センチの丈で)。

三つ折りにしてミシンで縫い、裾を完成させます。

ステップ2・袖を作る

出来上がりの袖の長さを決めて、足りない分をつぎ足します。

足りない分は裾を切り離した余り布を利用します。

袖口を三つ折りにしてゴムを通すので、その分を4センチ縫い代とします。

ステップ3・ポケットを左右二か所作る

ポケットはなくてもいいですし、一か所でもいいです。

生地が余っているので私は二か所にしました。

ポケットの大きさは自由ですが、できあがり、たて18センチよこ15センチくらいがよいです。

ステップ4・紐を4本作る

紐も余り布から作ります。

幅4.5センチ、長さ32センチで裁断した布で4本作ります。

ステップ5・袖口にゴムを通す

袖口は三つ折りして、ゴムを通します。

ステップ6・紐を四本取り付ける

ウエストから腰の位置の範囲で、ひもを四本とりつけます。

◆ひもを取付けて完成

完成しました。

丈は自由にお好みで

着物からのリメイクなので、丈はとりたいだけの長さが取れます。

防寒用も兼ねたいので、この例は肩山から90センチの長さで裾を決めました。

この長さだとひざの少し上の丈になり、椅子に座っても「もも」が温かです。

今回の例・ウール着物と余り布について

元の紺色のウール着物は、裄(ゆき)が62センチ、着丈145センチほどの大きさでした。

身長160センチの私では、着物として着ることはできないサイズです。

袖の長さを10センチほど加えることで、十分な長さになりました。

◆リメイク後に残った布

リメイクに必要なのは、袖の継ぎ足し、ポケット二か所、紐四本。

今回「いしきあて」と「掛け衿」から作ることができたので、着物の裾の切り離した約50センチほどがすべてが残り布です。

そして袖のたもとの切り離したところも、残り布です。

リメイク前に読んでほしい・生地のこと

どんな目的でこの割ぽう着(上っ張り)が欲しいのか、それにより着物生地を選んでください。

<適した着物生地>

- 保温を目的にしないなら、木綿の着物も向いています。

- また外出にも利用するなら「大島紬」や「黄八丈」のふしのない絹生地がおすすめです。

- ウール生地は糸がほつれやすいので、裁断したところはすべてジグザグミシンかロックミシンで始末しておきます。

着物でリメイク/ほどかず衿をいかした割ぽう着(上っ張り)に/ウール木綿・まとめ

できるだけ手間をかけず、短時間でそして着物を活かしてと思って考えた着物リメイクです。

裾を長くし袖口をしぼることで、保温力のある羽織ものになりました。

前でひもを結ぶので、素早く着られます。

洋服にも合うのでとても利用範囲が広いですよ。

あまりの使いかっての良さに、もう一着製作しました。

◆ウール着物からのリメイク・割ぽう着/上っ張り

こちらは紐をやや太く長くし、袖口の先に縫い目を一本入れています。

ちょっとだけ可愛らしさがでたかな?

<関連ページ紹介>

◆筒袖のままにしてより簡単なリメイク方法の割ぽう着/上っ張り

◆着物からリメイク・風呂敷の作り方

◆座布団型お手玉の作り方

後日談

台所仕事以外は、この上着が大活躍しています。

袖口をしぼることで、たもとをおさめやすく動きやすいです。

夫が「それいいねぇ、俺にも作ってよ」というので、後日作ってあげましたが、

男性用の着物は地味なものばかり。

なので作務衣と区別がつかず、まさに作業着になりました。

コメント