これは私が気に入ってよく締めている袋名古屋帯です。

軽くて扱いやすいので、他の帯より出番が多いです。

そんな帯なので、端をかがる糸がほつれてくるのもやむをえません。

手先の方の閉じ糸も一部切れてしまいました。

今回はこれを元通りに修理(お直し)する内容です。

やることは簡単ですよ、でははじめます。

袋名古屋帯の端のほつれの修理(お直し)

- 縫い針

- 縫い糸

- 糸切りばさみ

- しつけ糸

袋状のお太鼓部分が開いてしまった

◆お太鼓上部のほつれ

お太鼓の上部あたりがほつれている様子です。

袋名古屋の端は糸で閉じてあるだけなので、糸が切れたらお太鼓部分が開いてしまいます。

ここでは画像のところ、お太鼓の上の方、向かって左の端のほつれを修理していきます。

袋名古屋帯の修理(お直し)方法

糸が切れた範囲が狭い場合は、そのまま端をかがり縫いしていけばOKです。

広い範囲(約10センチ以上)糸が切れている場合は、しつけ糸をして表生地と裏生地が動かないようにしてから、かがり縫いをします。

◆しつけ糸で帯地二枚が動かないようにして

ここでは分かりやすいよう青い刺繍糸でかがり縫いをしています。

「かがり縫い」の具体的なやり方

- 「かがり縫い」は帯の地色に近い色糸を使う

- 帯の二枚の生地の端をぴったり合わせる

- 細かい針目(1ミリか2ミリ)で糸が目立たないように縫う

糸は帯の素材と同じか、絹糸が望ましいです。

絹糸は二本どりで。

青い糸に引き続いて、この帯地にあった色糸を使ってかがり縫いしたところです。

帯の色と同じ色糸なので、よくよく見ないと縫い目はわかりませんね。

糸の玉止めは、帯の内側におさめるようにしてください。

手先を閉じている糸もきれたので修理(直し)

帯の幅の縫い目だけでなく、手先のところの糸も部分的に切れたので、

上記と同じ方法での閉じ方「かがり縫い」で、修理しました。

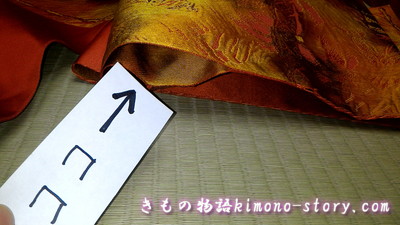

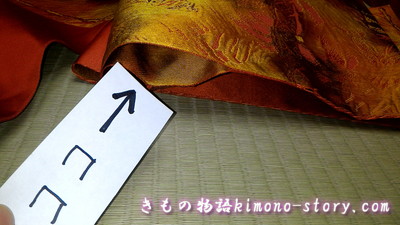

◆手先20センチの端をかがり縫いした

手先20センチ(定規のある方)をかがり縫いしたところです。

画像にしてしまうと、ほとんど縫っていることはわかりませんね。

このようにして自分で修理して、元通りに直せます。

袋名古屋帯の端のほつれ/糸の破れを自分で修理/お直し/かんたん・おわりに

ご覧になってどうでしたか?とてもかんたんでしたね。

袋名古屋帯は締めるとき負荷がかかるところの糸が、傷みやすいです。

表側に出る針目を小さく一定に保つように注意して縫えば、プロが直したのと同じ仕上がりに。

これでまた長く使えます♪

<関連ページ紹介>

◆着物の袖丈の直し方・自分でする方法・ひとえ着物/短く/丸みの変更

◆いしきあての作り方・つけ方・後付け・手順を詳しく解説

◆伊達衿の作り方・自分で作る・画像と手順付き

コメント