気にいったひとえ着物、着る機会が多いものは傷みやすいですね。

特に裾は傷みやすく、すり切れたり破れたりすることがあります。

専門家に任せればいとも簡単に直してくれますが、普段用の着物なら自分で直せるといいですね。

今日はひとえ着物の裾直しの方法を詳しく紹介します。

浴衣、木綿の着物、ウールの着物、ポリエステルのきもの(裏なし)のものでおためしください。

ひとえの着物の裾直しの方法

裾が傷んだら、傷みを広げないためにも、できるだけ早めに直すとよいですよ。

裾を直すには、破れているところを切り離してあらたに裾を作ります。

切り離した分と三つ折りをする分、丈が短くなります。

ここでは「額縁仕立て」という方法でお伝えします。

裾直しの具体的なやり方

裾直しは以下のように行います。

- 傷んだ部分を切り離す

- 衿下・裾を三つ折りする

- 角を作る

- 手縫いする

1・裾の切り離し

では早速始めましょう。

広くて平なところに着物を置きます。

破れてしまったところ(擦り切れたところ)のギリギリのところで切り離します。

つま先からつま先まで、まっすぐに切り離します。

2・裾の角の始末の仕方

まず角の始末について説明します。

裾から15センチ上まで、衿下の三つ折りをほどきます。

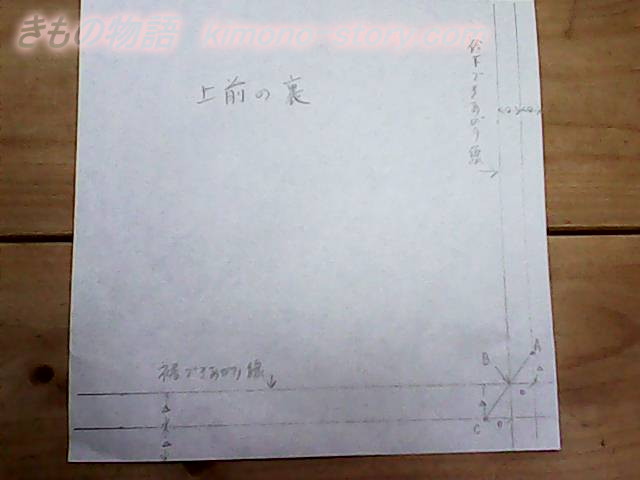

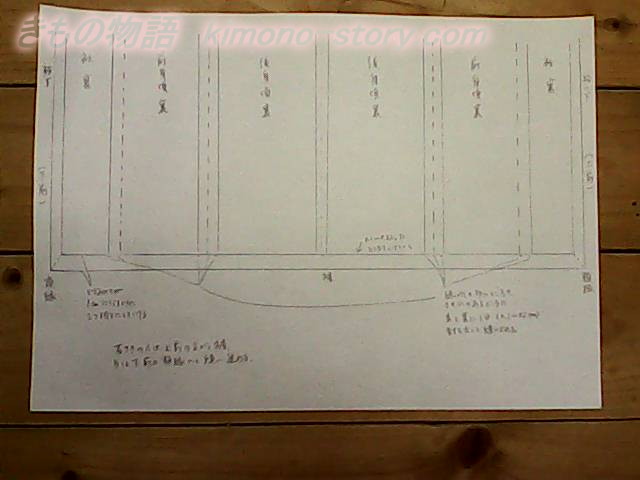

◆「額縁」の図面

上前の裾近くの図です。

折る線のしるしをつけます。

衿下はもとの三つ折りしている線に合わせます。

衿下は7ミリか8ミリの幅で折ってあるはずです。

裾は衿下の幅の1.5倍の幅で印をつけ、三つ折りにします。

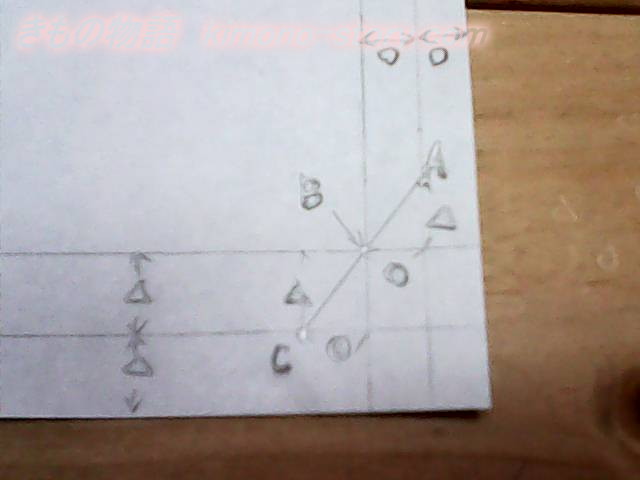

◆印つけのところのアップ

出来上がりの角Bから上に△分あがって右に○分入ったA、

そしてBから下に△分下がって左に○分はいったCに印をつけます。

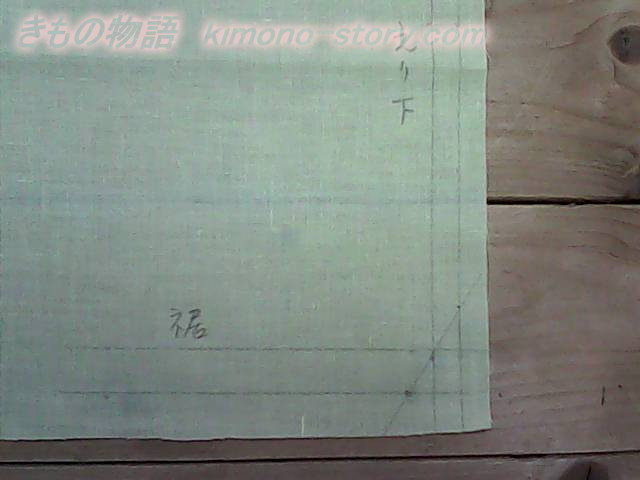

◆見本の黄色い布

例では黄色い布に、印をつけてあります。

このようにお直しする着物の裾に印をつけてください。

3・三つ折の仕方・額縁の作り方

次に三つ折りと額縁の作り方です。

◆最初に衿下を一度折る

最初に衿下を一度折ります。

◆AからCを結ぶ線で折る

次にAからCを結ぶ線で折ります。

◆衿下をもう一度折る

衿下をもう一度折って出来上がりにし、

◆裾を折る

続けて裾を一度折り、

◆裾をもう一度折る

裾をもう一度折ると出来上がり線になり、角が合います。

角のことを「額縁」と呼びます。

しっかりとアイロンをあてます。

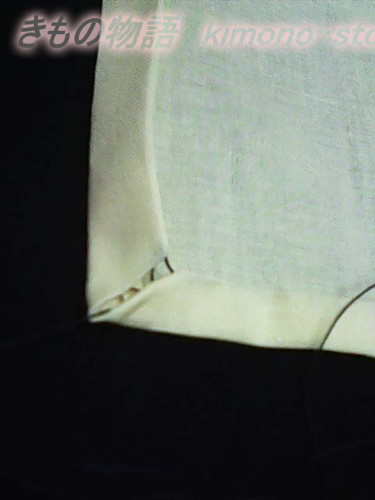

4・裾の額縁の縫い方

三つ折りした衿下から、裾に向かって縫い閉じます。

角にきたら内側を小さくすくうように縫っていきます。

◆↑写真の向きが違っていますm(__)m

角の額縁を、小さくすくうように縫っている様子。

一番角は1~2ミリぬいのこしてもどります。

針目が出ないように。

戻ったら表側にひと針出して、それから裾をくけていきます。

◆「額縁」付近を縫い終わったところ

額縁付近を縫い終わった様子です(裏側)。

◆表側

その表側の様子です。

縫い糸(黒)が見えていますが、針目は二ミリです。

黒い糸は見やすくするためなので、実際は着物の地色に合わせた糸で縫ってください。

裾の角二か所ともに

同じように下前になるつま先のところも行ってください。

裾の端から端までの縫い方

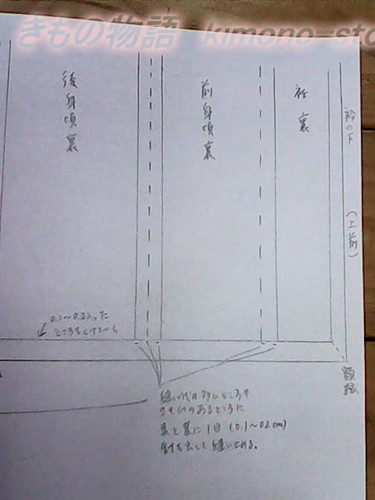

◆裾の縫い方解説図

つま先以外、裾の端から端までは三つ折りにして縫います。

アイロンをあて折り目をきちんと整えてから縫いましょう。

◆裾の縫い方解説図

三つ折り縫いは、1~2ミリはいったところをくけていきます。

縫い代の多いところや、きせのあるところは、表と裏にひと目針を出して、縫いとめるようにします。

このようにして、三つ折りも「きせ」もくずれないようにします。

衿下部分から裾を全部くけて裾直しの完成です!

着物の裾直しを自分でする方法を詳しく解説(ひとえ)画像と手順付き・まとめ

裾直しを角がきれいな「額縁」になる方法でお伝えしました。

擦り切れ分を切り離して新に裾を作るので、丈が短くなります。

おはしょりの長さに影響するので、その点了解して始めてくださいね。

木綿・化繊・絹など、どんな生地でもひとえであれば同じ方法です。

男性の場合は、裾だけ直すと丈が短くなります。

そのため「内揚げ」という縫い代をといて、着物の丈を調整します。

<関連ページ紹介>

◆袖幅を広くするお直し

◆着物の袖丈の直し方・自分でする方法・丸みの変更も

◆着物のお直し・料金はいくら?

コメント