「腰ひも」は着物の着付けに欠かせない大切な小物ですね。

腰紐には何種類かありますが、一番多くつかわれているのはモスリンの腰紐かと思います。

市販品全般にいえるのですが、ちょっと長すぎる、と感じるのは私だけでしょうか?

また太さもかなり太いような。。。

そこで、自分にぴったりのサイズの腰紐を作っているわけです。

サイズが合っていると着付けがよりスムーズに。

手順はいたってかんたんなので、あなたもぜひお試しくださいね。

自分にぴったりサイズの腰紐を作る

せっかくの手作り、腰ひもに適した素材で自分にぴったりのサイズの腰ひもを作りましょう!

腰ひもの素材のおすすめ

腰ひもの素材のおすすめは「モスリン」です。

理由は最もしまりがよいからです。

「モスリン」というのは薄手のウールのことです。

そして二番目は「絹」です。

薄手の絹で作ると、手触りがよくしまりがよいです。

腰ひもの素材選び・おすすめはリメイクで

◆ウール(モスリン)長襦袢

あれば「モスリンの反物」から作るのが一番です。

なければ、ウールの長じゅばんからのリメイクがおすすめ。

モスリンの次に腰ひもに向いている素材は「絹」です。

やはり絹の反物から作るのがよいですが、腰ひもにするにはもったいねいですね。

そこで絹素材にする場合も、着物や長じゅばんからのリメイクがおすすめです。

あるいは、洋服の生地として販売されている、モスリンや絹を利用することもできます。

- モスリンで作ってみたいならウールの長じゅばんをリメイク

- 絹の素材が好みという方は、着物・長襦袢・羽織などからリメイク

長尺の腰ひも

自分にぴったりの幅と長さの腰ひもを作るために

一般的に市販品の腰ひものサイズは、長さ2メートル5センチほど、 幅4~5センチほどです。

これがちょっと長いと感じていて、実際私が作っているのはこのサイズ。

<私の場合>長さ1 メートル 90センチ、幅4センチ で作っています。

ちなみに私は補正して帯を締めたあとの胴まわりは85センチほどです。

腰ひもの作り方

では具体的に作り方を説明しますね。

- 出来あがりのサイズ:長さ2メートル・幅4センチの腰ひも

腰ひも・用意するもの

<用意するもの>

- モスリン(薄手のウール生地) 201センチ×9センチ

- 手縫い糸(赤)

- 縫い針

- 糸切りばさみ

- アイロン

- ものさし

- ゴム通し(裏返すため)

※ミシン縫いでもOK

ここではモスリンの長襦袢をといて洗い、リメイクして作ります。

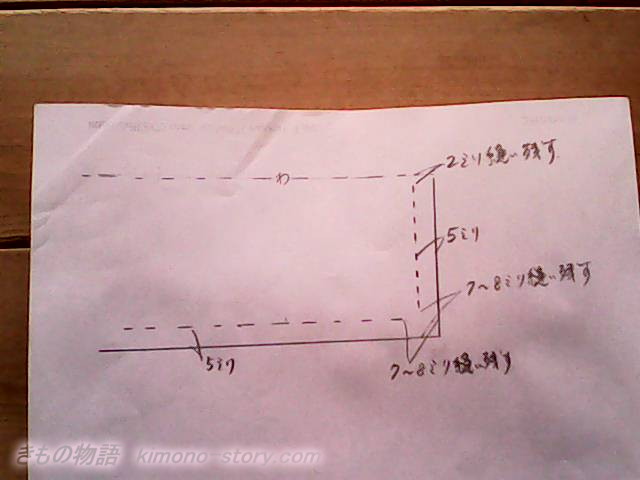

腰ひも縫い方1・中表にして縫い代5ミリで縫う

中表にしてたて半分に折り、縫い代を5ミリとしてまっすぐに縫います(これはミシンで縫っています)。

返し口を中ほどに5センチほど開けておきます。

縫い代にアイロンをあてて倒します。

腰ひも縫い方2・角はこの図のようにしまつ

両端は7~8ミリずつあけます。

「わ」の方を2ミリ縫い残します。

こうして、たて・横の角の縫い目に少しすき間を残すことで、表に返したときに角が整いやすくなります。

腰ひも縫い方3・表に返し角を整える

表に返したら、角を目打ちなどで整えます。

腰ひも縫い方4・端の始末

そして角のところを割るようにして先端に赤い糸を通します。

三回糸を通し、しっかりと引き締めてきつく駒結びします。

糸は4センチほどの長さで切りそろえます。

腰ひも縫い方5・返し口を閉じて完成

◆手作り腰紐 完成

返し口のところを縫いとじます。

アイロンをあてて、完成です。

手縫いならもっと満足できる出来栄えに

ここではモスリンをミシンで縫いましたが、生地が引きつることがあります。

より美しく仕上げるには手縫いの方がよいです。

手縫いの場合の針目は3ミリくらいで。

モスリンの生地を手縫いするには、絹の手縫い糸が適しています。

- 手縫いのときは3ミリの針目、絹糸使用で

もっと幅広の腰ひもを作る場合

ここでは4センチの幅の腰ひもをつくりました。

しかし「もっと幅広の方がいい」という場合は、以下のように計算してくださいね。

<幅8センチの腰ひもを作りたい場合>

希望の幅の二倍に縫い代分の1センチを足す。

⇒ 8×2+1=17センチ の幅で裁断して作成する

※縫い代5ミリ

もっと長い腰ひもを作る場合

長さをもっと長くしたい場合は、必要な長さ+1センチで(縫い代5ミリ)で裁断して作成してください。

<作成前にひとこと>

- 腰ひもは強い力がかかるので、途中でつながない方がよいです

- 端の赤い糸は不可欠ではありません

腰紐 こしひもの作り方/好みのサイズを簡単に/素材/端/画像と手順付き!まとめ

自分にぴったりのサイズで扱いやすい腰紐を作る方法を紹介しました。

重要なのは締め心地なので、おすすめは「モスリン」そして「絹」。

長襦袢をリメイクして作ると、そんなにたくさんの腰ひもは作れません。

長襦袢の反物だと、約5.75mあるのでたくさん作れます。

<モスリン・メリンス・新モス>

和装用品の名称で「モスリン」「メリンス」「新モス」について一言。

- 「モスリン」を「メリンス」と呼ぶこともあります。

- 腰ひもの素材に「モスリン」と表示されている場合はウールです。

- 「新モス」は薄手の木綿でウールではありません。

<関連ページ紹介>

◆衣紋抜きの作り方

◆伊達衿の作り方

長尺の腰ひも

コメント